El interés de que el pueblo participe de los bienes de la cultura es obra de la democracia, a partir de 1945. El presente bosquejo, aparte de alejarse de la cotidianidad de la política pedestre que hoy nos abruma, pretende invitar a reflexiones sobre lo que ganamos durante la democracia representativa, y sobre lo que después perdimos debido al establecimiento de la dictadura chavista.

Publicado en: La Gran Aldea

Por: Elías Pino Iturrieta

El interés de que el pueblo participe de los bienes de la cultura es obra de la democracia, a partir de 1945, si se precisa de una fecha concreta. Para sentir lo que se obtuvo desde entonces; pero también lo que se ha perdido o retrocedido o desvirtuado en nuestros días, ahora se hará un comentario de cómo se entendieron las cosas de la preciosa parcela hasta la apertura democrática del siglo XX.

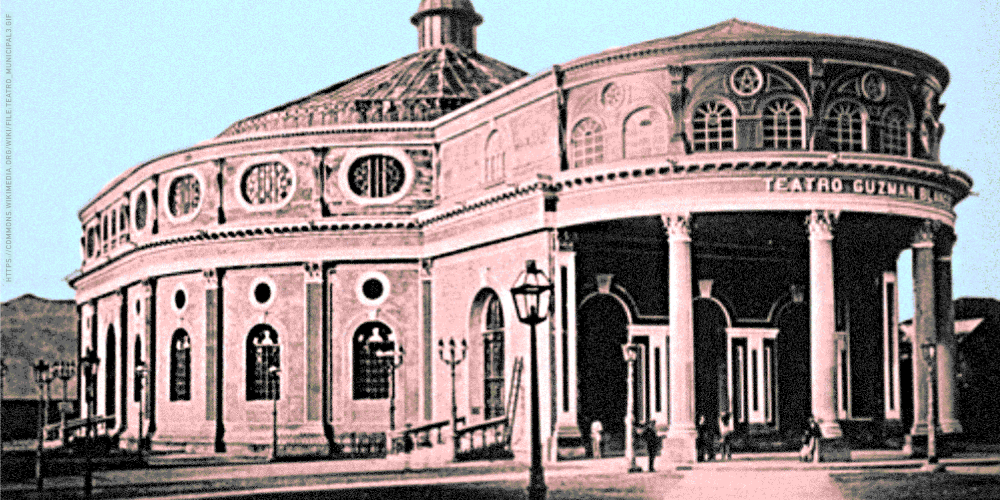

La idea del ostracismo popular en el disfrute de la actividad cultural procede del siglo XIX. Viene de los tiempos del guzmancismo, cuando se intentó un proceso de cambios que nos hiciera parecidos a los modelos de civilización mejor considerados entonces. La llamada “autocracia civilizadora” promovió un proceso de disciplinamiento colectivo en cuya búsqueda se incluyó, desde la promoción de la urbanidad de Carreño hasta la edificación de teatros y la construcción de bulevares. El venezolano debía hacerse de nuevo, a imagen y semejanza de los modelos culturales en boga, especialmente del modelo francés amado por el dictador. La orientación desembocó en la erección de los templos emblemáticos de la cultura nacional y del poder político que se resumía en ellos: El Capitolio Federal, con sus cuadros, cromos y alegorías; el Palacio de las Academias; el Teatro Guzmán Blanco y un museo de corotos curiosos. Y en la inauguración de ritos que se convirtieron en rutina de las cúpulas: Las presentaciones de Teresita Carreño; las giras de ópera y opereta; los torneos poéticos; la apología del gobernante; la retórica de las academias de la Lengua y de la Historia, y las buenas maneras ordenadas por una flamante pedagogía social que nos adecentaba frente a los demás.

Cortesía: La Gran Aldea

Así pretenden borrar de la faz de la comarca las expresiones de la pardocracia, temidas por Bolívar, demasiado evidentes desde la reciente Guerra Federal y excesivamente bárbaras para que pudiese tolerarlas un régimen de Orden y Progreso. El mensaje de los positivistas, que pretenden el dominio exclusivo y excluyente de la República a través de la privanza de un grupo selecto de cerebros, alimenta la tendencia. Un país empobrecido por la guerra, y después distanciado del dictador ilustrado, no puede profundizar el proyecto. Pero el proyecto permanece pendiente, en espera de mejores tiempos. El Taita Crespo lo resume a su manera en la Villa Santa Inés, en el paseo de colgajos parisinos que culmina en el Arco de la Federación y en la residencia señorial de Miraflores. Desde los tiempos de La Delpiniada, el Taita prefiere alejarse de los teatros. La afirmación del poder central a principios del siglo XX posibilita que el designio vuelva a la superficie durante el mandato de Castro, aunque por poco tiempo. El triunfo temprano en las guerras civiles permite que Don Cipriano asome su vocación de proseguir la encomienda guzmancista a través de la construcción de un nuevo teatro que congregue a las élites de la restauración liberal, y ofrezca un segundo aire a la corriente positivista.

El gomecismo se contenta con mantener abiertos los establecimientos para solaz de la nueva clase enriquecida por el petróleo, y a permitir la introducción de nuevos vehículos de esparcimiento, susceptibles de satisfacer el estómago de un país que se incorpora al club de las sociedades opulentas: El cinematógrafo, el fonógrafo, el charlestón, los folletines, el cigarrillo rubio y el whisky. Las élites continúan publicando revistas de limitada circulación, y una deshilvanada y superficial actividad que encuentra simpatías en un poderoso del régimen, Vincencio Pérez Soto, comienza a perfilarse en un lugar llamado Ateneo de Caracas, esto es: Declamaciones; juegos florales; discursos de jovencitos de sociedad y de tiesos académicos; paisajes pintados por pudientes amas de casa; veladas teatrales y lo que vaya ofreciendo la “gente decente” para cultivar el tiempo con la bendición del Benemérito. Pero, en todo caso, allí se siembra el germen más orgánico, distanciado de la tiranía y dispuesto a innovaciones, que se lleva a cabo después de 1935.

En este proceso que, según mis cuentas, arranca en 1870 y culmina en 1935, destacan varios elementos dignos de atención: La consideración tangencial del pueblo y de las universidades en el fenómeno cultural; la confusión entre cultura y evento social, y el desinterés por la creación de órganos de difusión dirigidos a sectores masivos de destinatarios. Las grandes masas analfabetas y hambrientas no tienen acceso a las manifestaciones del espíritu, les está vedado el acceso a las pocas cosas del Ateneo; y lo que se hace en las universidades no se considera cultura, sino instrucción superior. El posgomecismo produce mudanzas de entidad en la concepción de la cultura, que merecen estudio atento en otro texto. De momento, el presente bosquejo, aparte de alejarse de la cotidianidad de la política pedestre que hoy nos abruma, pretende invitar a reflexiones sobre lo que ganamos durante la democracia representativa, y sobre lo que después perdimos debido al establecimiento de la dictadura chavista.

Lea también: “Trascendencia de Mariano Picón Salas“, de Elías Pino Iturrieta