Publicado en: Tal Cual

Por: Laureano Márquez

Ningún periódico como El Nacional ha calado tanto, con perdón de la cacofonía, en el alma nacional de Venezuela. Desde su fundación en 1943 por Henrique Otero Vizcarrondo, este diario se convirtió en emblema del periodismo libre, no solo por su prestigio en el quehacer noticioso e informativo sino también por ser referencia cultural del periodismo venezolano bajo la conducción de una figura destacada de nuestras letras: Miguel Otero Silva.

En las páginas de El Nacional encontraron espacio los mejores representantes del pensamiento y la literatura, tanto de Venezuela como del resto del mundo y, muy especialmente, los intelectuales latinoamericanos, tantas veces perseguidos e impedidos de publicar en sus respectivos países a causa de las de atroces dictaduras que en ellos se padecían.

El Nacional era insignia del pensamiento progresista en aquellos lejanos tiempos en los cuales en este latía un auténtico espíritu renovador.

Para quien esto escribe, El Nacional ha formado parte de su vida desde la temprana juventud. Crecí en Maracay, hijo de agricultores canarios inmigrantes, dedicados al mayoreo de víveres y frutas importadas. En mi casa, pues, la cultura no formaba parte de nuestra cotidianidad. Ello incluía la ausencia de la prensa diaria. En La calle Páez de Maracay, entre López Aveledo y 5 de Julio, donde transcurrió mi infancia y adolescencia, estábamos rodeados de establecimientos comerciales. Uno de ellos era la mueblería La Rosa. Por circunstancias de la vida y ante la muerte de su padre, se vio obligado a estar al frente de ella Luis Blanco, entonces recién graduado en Sociología en la UCV. Siempre que pasaba por frente a su mueblería haciendo con mi carretilla los repartos del negocio de mi padre, Luis me detenía e iniciaba conversaciones de naturaleza cultural e intelectual de temas que yo desconocía. Me preguntaba si había leído a tal o cual articulista, si había oído hablar de un tal Marxienyel. Me regaló un diccionario de filosofía que aún hoy me acompaña. En fin, con sus pláticas Luis iba haciéndome tomar consciencia de la dimensión de mi ignorancia. Creo que él necesitaba con urgencia un interlocutor y quizá vio en mí inquietudes y condiciones –que seguramente yo mismo no alcanzaba a ver– para serlo (es demasiado estimulante cuando alguien es capaz de ver en ti la potencia aristotélica que tú no has visto, que de eso se trata ser un buen maestro).

Recuerdo que una vez me dijo muy serio:

–Chico, tú tienes que comprar y leer El Nacional todos los días. Sí, sí, claro, es fundamental.

Me explicó la importancia de la lectura del periódico para mi vida intelectual y especialmente lo que significaba El Nacional. Fue entonces cuando comencé a comprarlo en el quiosco de periódicos ubicado frente a la bomba del cruce de la Páez con la Sucre. Especialmente los domingos. En mi casa la lectura del periódico era considerada como un acto de holgazanería de quien no tenía nada mejor que hacer. Entonces lo leía clandestinamente, escondido de la mirada escrutadora de mi papá que cuando me veía leyendo me decía:

– ¡Ah! ¿No estás haciendo nada?, ya te voy a buscar trabajo.

Es curioso, porque una de las viejas fotos que de él guardo es justamente leyendo El Nacional. Bueno, para hacerles el «cuento colto», como dicen los cubanos. Pasaron los años, siempre leyendo este maravilloso diario que, además, los domingos traía un extraordinario Papel Literario; una vez al año, ediciones aniversarias gigantescas; artículos de la gente que había que leer, para luego comentar al día siguiente al inicio de cada mañana que comenzaba con un «¿leíste el artículo de…?». Especialmente en nuestros tiempos universitarios, siempre atentos a las opiniones de la gente que alimentaba la nuestra.

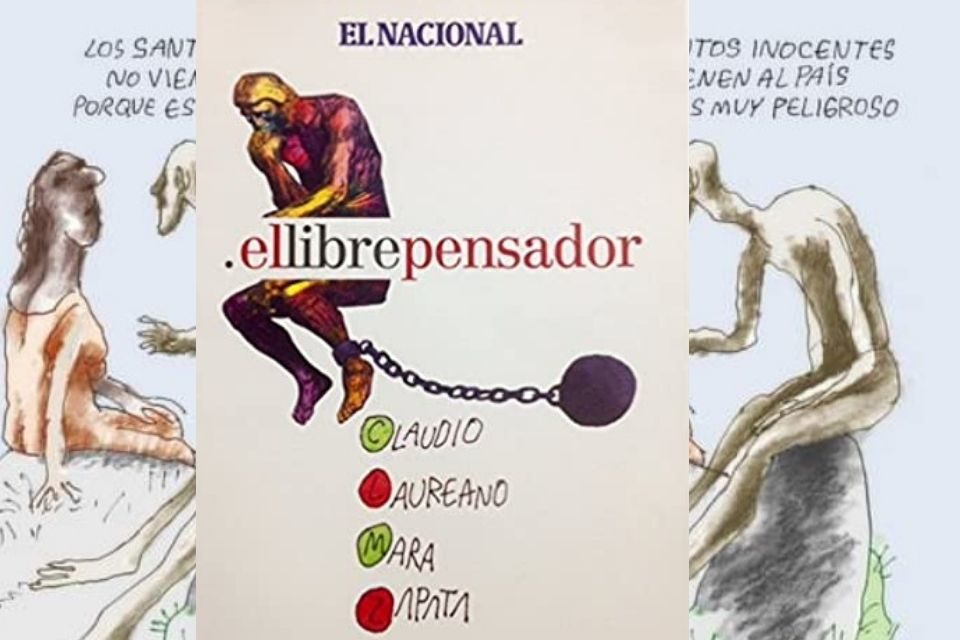

Un día, Claudio Nazoa y yo, recién comenzada nuestra indestructible amistad, fuimos a la vieja sede de El Nacional de Puente Nuevo a Puerto Escondido, porque nosotros queríamos escribir allí. Hablamos con Argenis Martínez, recuerdo. Él amable, receptivo, nos dijo que comenzáramos escribiendo cartas. Y así fue, luego comenzamos a escribir artículos de vez en cuando, luego vino la página de humor y el inolvidable Pablo Brassesco, el Premio al Mejor Artículo de Humor en 1985 y, finalmente, la consagración de la primavera: junto al amado maestro Pedro León Zapata, Mara, Claudio y quien suscribe, alcanzamos la gloria de Bernini humorística: la publicación de una página en El Nacional, que llevaba por título El librepensador. Y lo dejo ya hasta aquí porque me están entrando muchas ganas de llorar.

Solo decir que el atraco y secuestro —tan propio de los tiempos delictivos que se viven— de que ha sido víctima la sede de El Nacional, no puede dejarnos indiferentes.

Forma parte de ese anhelo, tan propio del poder arbitrario a lo largo de nuestra historia, de silenciar la opinión disidente, el pensamiento libre, el espíritu crítico y, en definitiva, la libertad. Esos principios que a veces suenan como ideas remotas y cuya importancia se valora de manera particular cuando han sido conculcados, como es el caso de la Venezuela de hoy.

Porque este oficio se lo debo a El Nacional, pero sobre todo porque soy venezolano, elevo, de la manera más contundente, mi protesta por esta nueva agresión a la libertad de la que hoy somos víctima todos los ciudadanos de Venezuela, incluidos los que odian a El Nacional, aunque ellos mismos, en su ignorancia, no alcancen a comprenderlo.

Lea también: “Escándalo, es un escándalo“, de Laureano Márquez