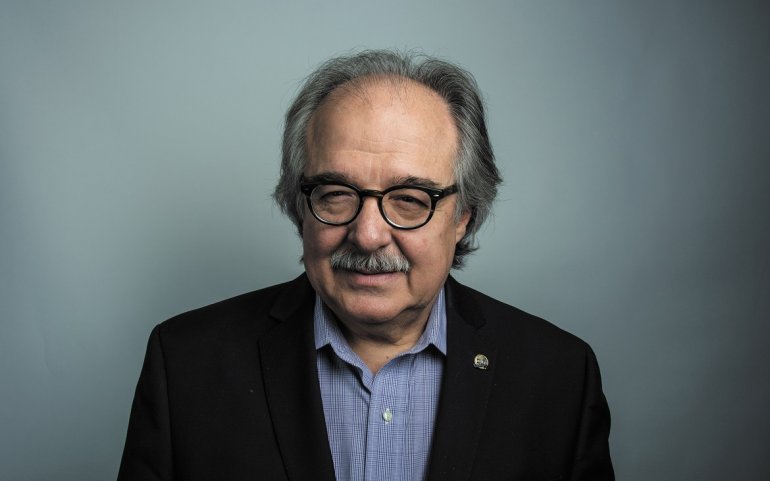

Por: Asdrúbal Aguiar

La pandemia hace presa de todos. Nos mantiene en agonía psicológica, sin discriminar. Deja víctimas fatales por miles en el planeta. Se recogen cadáveres a las puertas de las casas como si fuesen bolsas de desperdicios situados a la vera. Las noticias fluyen como un río sin madre, desesperan. Se cuentan el millón de enfermos y casi unas 50.000 víctimas fatales, mientras los desempleados por el frenazo global alcanzan a más de 10 millones de personas.

La afectación mayor se advierte en los espacios industrializados. La necesaria coordinación de políticas globales auxiliada por las plataformas digitales demuestra que ningún actor o potencia podrá por si solo paliar los efectos devastadores del virus sobre la economía mundial, tampoco lograr eficacia en la movilización de los recursos sanitarios indispensables. Al término la clave es, que así como sólo Cristo salva según los cristianos esta vez sólo nos salva el refugio.

Al cierre de las fronteras exteriores de los Estados le han seguido los aislamientos por municipios, localidades y barriadas. Unos y otros, sobre todo los últimos, empeñados en que el aislamiento social ralentice la ola de daños casi que han impuesto la regla de San Benito: “Ordenó que en aquel su alcazar… hubiese unos monjes tan recogidos, que ninguno de ellos jamás saliese, ni hombre alguno pudiese entrar en la clausura” (Crónica general, Navarra, 1609).

Algunos detalles medievales son aleccionadores.

“En el 1591 una nueva peste explotó en Estrasburgo: su primer síntoma era un fuerte bostezo o estornudo; al enfermo le asalta un vértigo y cae muerto sobre la vía. Y es esta ocasión cuando tiene lugar el uso de desearle salud a quienes estornudan. Pero estas visitas devastadoras de la peste bubónica sólo cesan en Europa a finales del siglo”, según una crónica napolitana de 1895. Mientras, otra señala que lo importante es la limpieza de calles y la asistencia de médicos en los municipios. El cierre de puertas a los extranjeros, tapiar las casas de los enfermos o encerrar a los apestosos, sobre todo prohibir reuniones y asambleas de todo tipo, como ocurre en la Inglaterra del siglo XV. A lo que Hipócrates agrega una recomendación para los pudientes, inválida en 2020: “Huir de prisa, lejos y por mucho tiempo” (L’economie médiéval, Paris, 1993).

Así las cosas, releo el libro luminoso de Roberto Vacca, escritor nonagenario romano quien es ingeniero y futurólogo, intitulado Il medioevo prossimo venturo. La degradaziones dei grandi sistemi (Mondadori, 1971), pues se trata justamente del que influye sobre el ensayo de mayor suceso de Umberto Eco Hacia la nueva edad media, publicado el año siguiente.

Refiere el colapso de los sistemas de la era tecnológica por sus complejidades exponenciales y por ser exponencialmente incontrolables, y de suyo la inevitable regresión luego del colapso, la vuelta hacia las realidades humanas de más fácil y realizable gestión. La hipótesis es el blackout ocurrido en la costa este de Estados Unidos en 1965, cuando 30 millones de personas se quedan sin electricidad durante más de 13 horas, lo que le hace imaginar al autor una situación de eventual parálisis ferroviaria que congestiona a las ciudades, afecta a los controladores aéreos, causa la caída de algunos aviones en un tiempo de invierno que obliga a las gentes a recluirse en sus casas. Estas encienden fuegos para calentarse, los bomberos no se dan abasto y como escasea la comida se hacen rutina los asaltos y la violencia, tanto como se saquean los supermercados. Mueren centenares de personas cuyos cuerpos degradados provocan epidemias, hay psicosis colectiva y quienes sobreviven buscan asegurarse formas de vida básicas bajo cuidado de próximos o de mercenarios, mientras otros migran y se hacen diáspora, como en el Medioevo.

Lo cierto es que tal ejercicio, podemos repetirlo ahora con Eco, “se trata de una profecía o de una constatación”.

El Tercer Entorno, ese que hemos venido experimentando durante el curso de las dos últimas generaciones – han pasado 30 años desde 1989 – y es distinto de las experiencias rural y urbana, ha hecho menguar el valor del espacio geográfico y del tiempo como del uso del mismo tiempo y del valor que le otorgamos a las cosas o afectos durables, para sobreponerle la experiencia virtual instantánea. El coronavirus, a golpes nos fija residencia y despierta de una ilusión tan perversa como los narcóticos, no por ella misma sino conducirnos a la muerte de Dios, léase el abandono de la razón de humanidad.

El andamiaje digital y sus formas de conducir la cotidianidad en el siglo XXI son y deben seguir siendo instrumentos de mediación, para fines humanos. Nada más. Se constata como nunca a que sus creadores, al enajenar la voluntad de las personas o al enejarse éstas voluntariamente haciéndose dependientes del entramado tecnológico, de nada les sirve lo virtual ante la fragilidad de la vida. Sin discernimiento queda el vacío, el aislamiento, la clausura, la muerte sin haber muerto y no solo por efecto de un virus, que acaso lo provoca la misma ciencia.

La existencia de quienes habitamos en la Tierra depende de nosotros mismos y nuestros camaradas de “feudo”. Es la experiencia que nos atenaza, y obliga. El Estado, la política, los hospitales, sirven y mucho, pero son en la circunstancia ese hilo débil que en la desventura de la contaminación separa a la vida de la agonía sobre un precipicio, que llegado el caso ha de transitarse para que sanemos si es que se logra.

Es mi aprendizaje de la hora canónica.

Lea también: “La Cuarentena“, de Asdrúbal Aguiar