Publicado en: El Nacional

Por: José Rafael Herrera

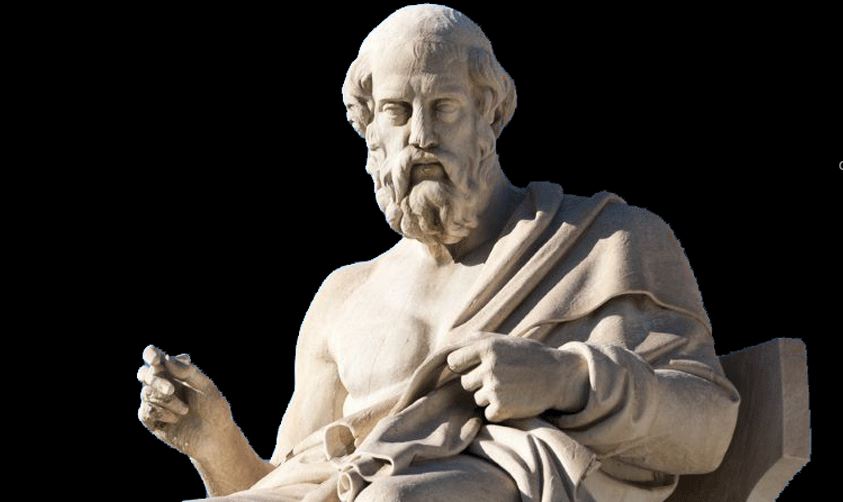

Decía Platón que las sociedades justas son aquellas en las cuales cada ciudadano ejerce conscientemente la función que le corresponde. Un ambicioso, lujurioso y glotón conductor de Metrobús, por ejemplo, no es la persona más apta para ejercer las delicadas funciones concomitantes a la presidencia de un determinado Estado. Ni el narcotráfico puede ser considerado como una función propiamente dicha, en tanto que aquí se considera por “función” el aporte, cabe decir, la contribución en virtud de la cual cada individuo hace progresar al cuerpo entero de la sociedad, lo cual, evidentemente, no es el caso del narcotráfico. De tal modo que para que cada ciudadano ejerza adecuadamente la función que le corresponde, resulta indispensable la construcción de un riguroso, sólido y vigoroso sistema educativo, porque, como afirmaba Platón, la educación es la base firme sobre la cual se puede construir la residencia, el hogar, de toda auténtica república. Y mientras más profundos sean los fundamentos de la educación de una determinada ciudadanía, mayor será su prosperidad, su libertad y el ejercicio de la justicia.

La función principal de quienes ejercen la responsabilidad de gobernar consiste, según Platón, en la purificación del alma de los ciudadanos, lo cual redunda tanto en su enriquecimiento espiritual como material. En efecto, para el filósofo griego, purificar el alma de la ciudadanía quiere decir hacer que la población se forme cada vez más, que sea instruida y educada convenientemente. O en otros términos, que sea una auténtica ciudadanía, a fin de superar sus naturales inclinaciones bestiales, decadentes y patéticas y, con ello, su consecuente pobreza espiritual. Una efectiva política de Estado debe sostenerse sobre la convicción de que solo las metas a largo plazo, sostenidas en el tiempo y ajenas a los concursos de popularidad –tan afines a la demagogia y al populismo–, son propicias para el desarrollo integral de la sociedad en su conjunto. No es con consignas vaciadas de contenido, gratas a los oídos de la mediocridad, que se construyen los grandes proyectos políticos. Las democracias afectadas por la corrupción y en estado de descomposición son caldos de cultivo propicios para el advenimiento de las tiranías. Estas, a su vez, ofrecen dar rápida y eficaz realización a las promesas incumplidas por gobernantes que decidieron convertir su pomposa palabrería –siempre aderezada de lugares comunes– en la única realidad existente. Pero una vez en el poder, los tiranos comienzan a demostrar su incapacidad absoluta para gobernar. Y cuando tienen inicio las primeras protestas por exigencia de justicia, no dudan en utilizar las armas que ya habían usado contra los demagogos, pero esta vez para apuntar a la población defraudada y, ahora, aterrorizada. Con el tiempo, la tiranía deviene oligarquía. Se trata de un reducido grupo de gánsteres, auténticos criminales que se enriquecen con los dineros provenientes de la corrupción, el narcotráfico y el más desalmado saqueo de los recursos de la extinta nación. Son los que mantienen secuestrado al Estado, y los que, día tras día, abren con mayor profundidad la ya intolerable brecha de las desigualdades sociales.

Para Platón, la demagogia, la tiranía y la oligarquía son sistemas de gobierno que, en la medida en la cual desprecian el saber, se hacen cada vez más susceptibles a la corrupción y terminan empobreciendo y desintegrando a la sociedad. Todo régimen corrupto, por su propia condición, disocia, disgrega y promueve la injusticia. Por eso mismo, y a medida que va socavando el Ethos, termina siendo débil e incapaz de satisfacer las mínimas necesidades materiales y espirituales de los ciudadanos. Cada individuo, según el filósofo ateniense, está compuesto de cuerpo y alma. El alma, elemento inmaterial, es el aliento, el respiro, el principio de la existencia de los seres humanos. Sin el alma el cuerpo es, apenas, un amasijo de instintos, “la cárcel del alma”. Y mientras que el cuerpo vincula con el mundo sensible, el alma vincula con el mundo inteligible. Por eso mismo, el alma es enérgeia, la energía vital de la corporeidad, la acción productiva propiamente dicha, la fuerza de trabajo que definiera Marx.

Dice Platón que el alma está formada por tres partes: una parte sensual, que conduce a los vicios de la avaricia, la lujuria y la gula; una pasional, que conduce al vicio de la ira; una racional, que conduce al vicio de la pereza y la soberbia. Pero estos vicios del alma pueden ser reorientados mediante la educación. Es posible formarse para la buena ciudadanía. Así, la parte sensual del alma puede ser elevada a templanza, esa benigna cualidad que impone hacer las cosas con moderación. De igual modo, la parte pasional puede ser educada y convertida en valor, es decir, en arrojo o esfuerzo. Lo mismo que la parte racional puede llegar a conquistar la sabiduría. Un alma que ha sido adecuadamente educada y logra conquistar la templanza, el valor y la sabiduría es llamada por Platón un alma justa. El imperio de las almas justas forma el espíritu de un pueblo sano, próspero, culto y libre.

Hubo un tiempo en Venezuela en el que las almas justas florecieron por doquier, y como nunca antes en su historia. La formidable migración de profesores universitarios, científicos, artístas y técnicos, llegados de una Europa depauperada y en crisis orgánica, fue uno de los mayores aciertos de la dirigencia política de un país pujante y hambriento de saber que, finalmente, pudo romper la larga y pesada cadena de las dictaduras militares decimonónicas, y poder entrar así –a pesar del retraso histórico– al siglo XX pleno de democracia viva, exenta de la muerta baratija demagógica. Fue a partir de entonces que la educación, comprendida como formación social y cultural, comenzó a dejar de ser un mero requisito formal para obtener un título y transformarse en materia, oficio, compromiso con el pujante país que, en breve lapso, llegó a ser. Se comprende, entonces, la saña del gansterato contra la educación. Sabe bien que ella contiene el alma justa que posa, ante su puerta, los pies de los que la van a enterrar.

Lea también: “Estado y Nación“, de José Rafael Herrera