Publicado en: El Universal

En un principio la revolución era invencible, y con pasión, gran parte de las elites la apoyaron para volver a “castigar a adecos y copeyanos”, como ya habían hecho en el período anterior, aunque teníamos el país más moderno del continente. Los grupos de poder deliraban ante la figura del “comandante” que tocaba quién sabe qué fibras inconscientes. Pasaron veinte años para arrepentirnos y mover las neuronas, pero se insiste en tropezar la misma piedra y eternizarla, sin la menor habilidad para enfrentar lo que creamos. Intelectuales que militaban en el fidelismo, consideran que su pecado es venial, no así en otros casos.

En un principio la revolución era invencible, y con pasión, gran parte de las elites la apoyaron para volver a “castigar a adecos y copeyanos”, como ya habían hecho en el período anterior, aunque teníamos el país más moderno del continente. Los grupos de poder deliraban ante la figura del “comandante” que tocaba quién sabe qué fibras inconscientes. Pasaron veinte años para arrepentirnos y mover las neuronas, pero se insiste en tropezar la misma piedra y eternizarla, sin la menor habilidad para enfrentar lo que creamos. Intelectuales que militaban en el fidelismo, consideran que su pecado es venial, no así en otros casos.

Para los equivocados de ayer y hoy, “el pueblo” le había dado a Chávez “un mandato” por encima de “leguleyismos” (así me decían cuando invocaba la Constitución). Había dinero en cantidades para botar y apoyo delirante de las mayorías. Guapo y apoyado, el cabecilla era la imagen del caudillo militar, del hombre-fuerte que mucha gente ansía en sus oscuridades emocionales. Un macho llanero, parlanchín, militar, joropero, lanzado, sin-pelos-en-la-lengua, como Florentino que se enfrentó con el Diablo en las soledades de Santa Inés de Barinas.

La historia de este desgraciado continente está llena de Pancho Villa, Zapata, Vargas, Perón, Castro, Velasco, y el nuevo viene “pacífico pero armado” aunque su único currículum era un golpe de militar. Es la versión perfecta del machismo, el “hombre fuerte”, el gobernante duro y justo, el sultán Harum-Arasichid que amaba su pueblo y se disfrazaba de paisano para mezclarse con él y saber sus padecimientos. Comienza el mandato con una violación escandalosa, convocar una Asamblea Constituyente inconstitucional con el apoyo de la cuadrúpeda Corte Suprema.

Legitimidad socialista

Y para rematar, además, aplican un sistema electoral nauseabundo que viola el principio número uno de los sistemas electorales: la correspondencia entre la voluntad popular y la representación. No puedo olvidar el cinismo en el rostro de los que oían el argumento.

Varios personajes, barajitas repetidas en veinte años de errores, fustigaban que era “legítimo” porque “el pueblo lo quería”. Atiborraron periódicos, televisoras y revistas y no voy a recordar de nuevo sus nombres (“la voz del entendimiento me hace ser muy comedido” dice Federico). Los leo de nuevo igual de errados, tan irredentos y equivocados hoy como ayer.

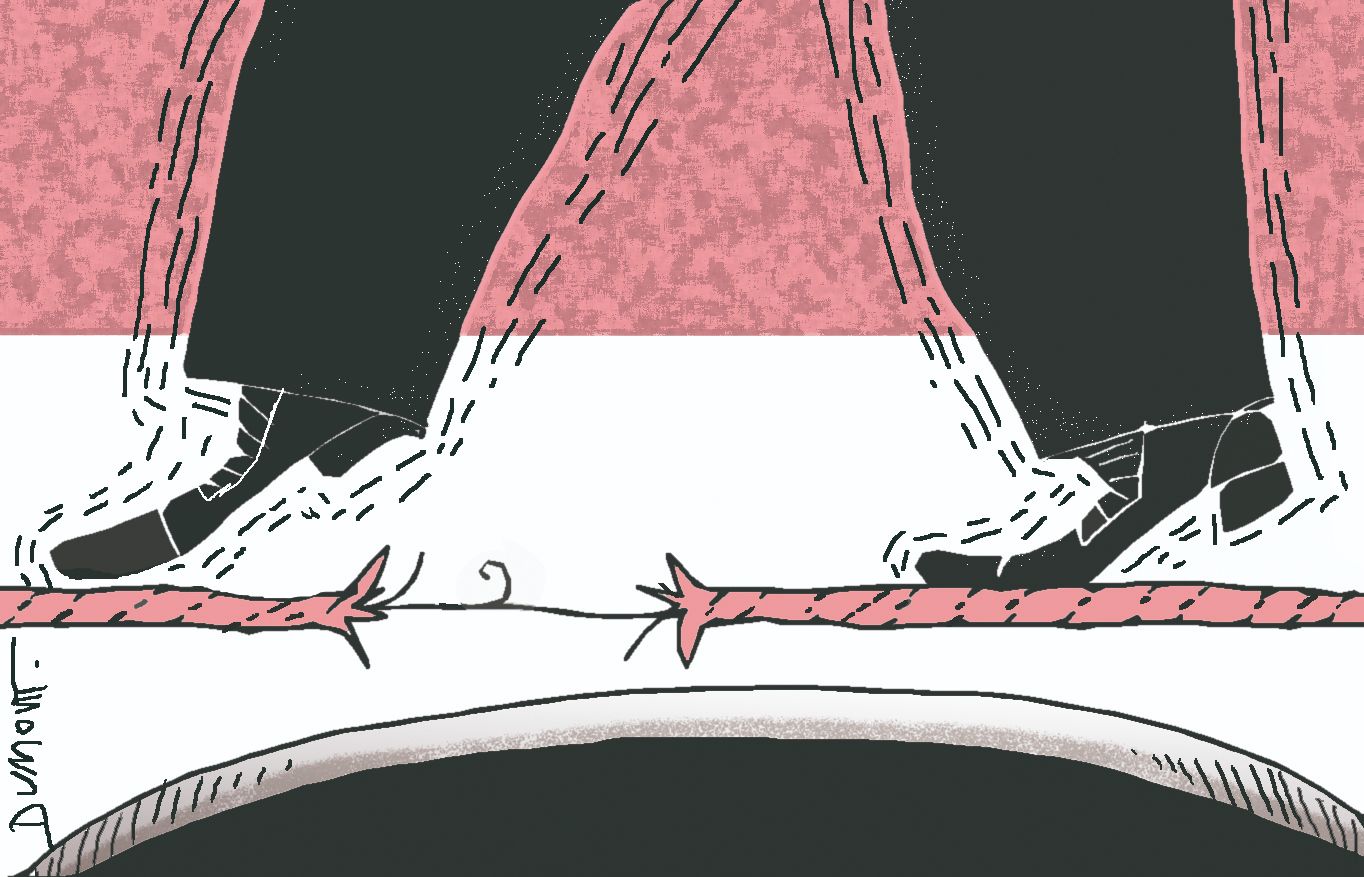

Aplicaban el concepto nazi y socialista de que la legitimidad es la popularidad. Como Ivan Denisovich, trabajaban febrilmente para construir la cárcel en la que estarían presos (estaríamos). Entre las principales confusiones que estabilizaron la autocracia, tanto fuera como dentro del país, están los cuentos chinos en torno a la legitimidad. De allí se desprende el enredo en la estopa de contradicciones con un calamitoso desconocimiento del concepto entre quienes deberían manejarlo. Y una idea esencial para la vida civilizada, por su uso ligero, se voltea contra quienes la defienden.

Según John Rawls, el Montesquieu del siglo XX, legitimo es un régimen en el que se gobierna de acuerdo con la Constitución, las leyes y la Declaración de Derechos Humanos, los poderes son independientes y las elecciones regulares y confiables. Una autocracia o dictadura no es constitucional ni legítima, aunque sea electoral. Ningún régimen de fuerza gobierna según otra Constitución que no sea la voluntad personal. El déficit de legitimidad de toda revolución es estructural, y en esta viene desde las irregularidades de 1999, pasando por la muerte de Chávez y los enredos de la sucesión.

Políticos inocentes, maridos inocentes

El gobierno viola la Carta a diario, lo que desintegra una eventual legitimidad de origen. Cualquier violación constitucional pone a un gobierno fuera de la ley. Son así ingenuas las confusiones sobre que habría “acciones ilegítimas” porque se derivan de la “constituyente” frente a otras que no lo serían (¿tanto?). No hay tal constituyente, ni niño muerto sino un ministerio para arbitrariedades, y cuando no lo había, el gobierno las perpetraba a través de otros órganos igualmente pringados, como el TSJ y el CNE, o cualquier otro ministerio, porque en una autocracia todos los órganos del Estado lo son.

Era exactamente lo mismo que los gobernadores electos se juramentaran ante la instancia que fuera, y el gobierno sagaz los hizo a ir a la llamada constituyente para provocar a los opositores y hacer estallar los conflictos de la candidez. Así muerto de las risas, pudo recuperar la primera gobernación del país, la del Zulia, para humillar a los zulianos que habían elegido un opositor. La inocencia de los que gritaban que no debían “legitimar la constituyente” resultó como el que se ahogó en el remolino huyendo de la llovizna.

El escándalo por juramentarse ante ella es equivalente de quien para evitar los cuernos vende el sofá. Maquiavelo dice que el condottiere torpe lucha por ser el Príncipe pero no puede, porque sus acciones para conquistar un fin, terminan en derrumbes que le caen encima y lo aplastan. Eso fue lo que le observó y vivió y desgraciadamente nosotros también. Cada paso que da en pos de un objetivo, lo aleja de él. La legitimidad se convierte así en el arma suicida. Ya destruyeron todo lo que se había construido y demostraron que no se les da el oficio de Niccolo.