Publicado en: The New York Times

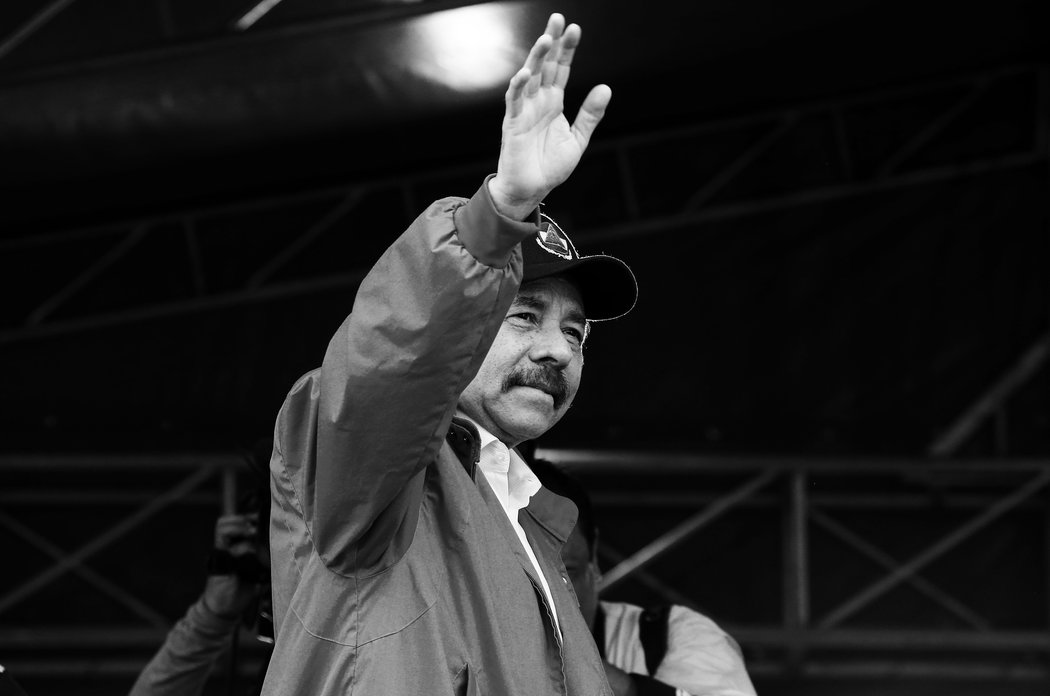

Hace cuarenta años conocí a Daniel Ortega. En aquel tiempo, él era unos de los líderes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que intentaba derrocar al dictador Anastasio Somoza. Se encontraba de gira por Venezuela, buscando solidaridad con la rebelión en Nicaragua. Un grupo de jóvenes, en la ciudad de Barquisimeto, pasamos todo un día tratando de conseguir fondos, repartiendo volantes, informando en calles y autobuses, sobre lo que estaba ocurriendo en el hermano país de Centroamérica. Al final de la tarde, juntamos todo el dinero obtenido y preparamos un acto de masas, en una céntrica avenida, para recibir y escuchar al comandante Ortega.

Pero no hubo masas. Éramos, si acaso, unas 70 personas. Tampoco el logro económico fue espectacular. No teníamos millones de bolívares que entregar. El comandante Ortega llegó al lugar y nos miró con cierta piedad, nos saludó amablemente y, luego, nos dijo que en tiempos de guerra las ideas no importaban demasiado. Que tal vez él estaba ideológicamente más de acuerdo con nosotros que con el entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez. Pero que, el día anterior, Pérez le había dado una enorme cantidad de dinero. Que la prioridad era tener armas, municiones, uniformes y botas. La revolución vendría luego.

Cuatro décadas después, el balance de esta lógica es trágico. La revolución llegó en 1979, con todas sus ilusiones y sus limitaciones, logró sobrevivir al sabotaje del gobierno de Ronald Reagan, pero no logró sobrevivir a la democracia. En 1990 el Frente Sandinista perdió las elecciones. Ahí, según afirma Sergio Ramírez, escritor magistral que ha sido también protagonista político y testigo de excepción en todo este largo proceso, comenzó “la gran debacle”. Estaban preparados para dirigir la revolución, no para entregar el poder. Se hundieron en la corrupción y, después, les costó demasiado retomar su fuerza política. Su regreso al gobierno, en 2006, probablemente ya escondía una clara certeza: no correr otra vez el riesgo de los votos, suspender definitivamente la posibilidad de la alternancia.

Ramírez es el mejor cronista que puede tener el sandinismo. Ha vivido y ha escrito desde las turbulencias. Conoció y relató la épica lucha en contra de la dictadura militar de Somoza y, ahora, también conoce y relata el nuevo heroísmo popular que sacude a Nicaragua. No debe ser fácil, después de todo este tiempo, escuchar en las calles consignas que afirman que Ortega y Somoza “son la misma cosa”. La represión salvaje con la que el gobierno ataca las protestas ha activado, internamente en Nicaragua, una memoria que todavía la comunidad internacional no parece ponderar en su justa urgencia.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la represión del gobierno de Daniel Ortega había dejado 264 muertos en 86 días de protestas. Este sábado dos jóvenes fueron asesinados por fuerzas para paramilitares que abrieron fuego durante más de 12 horas contra una iglesia de Managua donde se encontraba refugiado un grupo de estudiantes. Aunque se estima que son más, 266 es una cifra aterradora. En cualquier parte del mundo. En Estados Unidos o en Tailandia, con o sin Mundial de fútbol. Desde las masacres perpetradas por el somocismo, Nicaragua no vivía una tragedia de este tipo. Carlos Fernando Chamorro, director de El Confidencial, uno de los pocos medios independientes y confiables que quedan en el país, ha puesto sobre la mesa una pregunta crucial: ¿Hasta dónde llega la lealtad de los miembros del Frente Sandinista, de los funcionarios y trabajadores del Estado, de los policías y militares con la pareja Ortega-Murillo? ¿Cuál es el límite?

El gobierno de Nicaragua parece seguir el mismo guion que definió el comportamiento de Nicolás Maduro ante las protestas en Venezuela: descalifica las manifestaciones populares, las tilda de “golpistas” y “terroristas”, las masacra con brutalidad y sin pudor. Su retórica también cumple con el mismo libreto. Ortega reprime invocando la paz. Tampoco en eso se diferencia demasiado del feroz autoritarismo militar del siglo XX.

“Mi gobierno garantiza el orden, la paz y la estabilidad social, pese que a fuerzas extrañas propician el desorden y atentan contra la tranquilidad y el bienestar”.

¿Quién dijo esta frase? ¿Anastasio Somoza o Daniel Ortega? Tal vez ahora es difícil distinguirlo. Fue Somoza, pero ya tampoco importa demasiado. Sus balas tienen la misma ideología. Ambos decidieron asesinar con tal de mantenerse en el poder.

Gilles Deleuze sostenía que la ideología era una “engañifa”. Que era necesario analizar más bien las formas como se organiza y se administra el poder. Mientras la democracia les fue útil, los nuevos caudillos latinoamericanos fueron demócratas. Cuando dejó de funcionar fácilmente a su favor, volvieron al pragmatismo militar de siempre: armas, municiones, uniformes y botas. Lo demás siempre es secundario. Lo demás es la libertad y la alternancia.

Daniel Ortega ya no representa ninguna revolución. Todo lo contrario: solo repite lo peor del pasado que él mismo combatió. Daniel Ortega representa la resurrección del somozismo. Y ahora, nuevamente, la revolución está en las calles. Aun a pesar de la feroz represión, la gente continúa protestando, desafiando al dictador. ¿Hasta cuándo podrán mantenerse así? Al igual que cuarenta años antes, como ocurrió también con Somoza, la comunidad internacional —con todas sus dificultades y con toda su diversidad— debe arrinconar al dictador, presionarlo, obligarlo a aceptar y a practicar lo que tanto teme: la democracia.