Publicado en: Zenda libros

Por: Karina Sainz Borgo

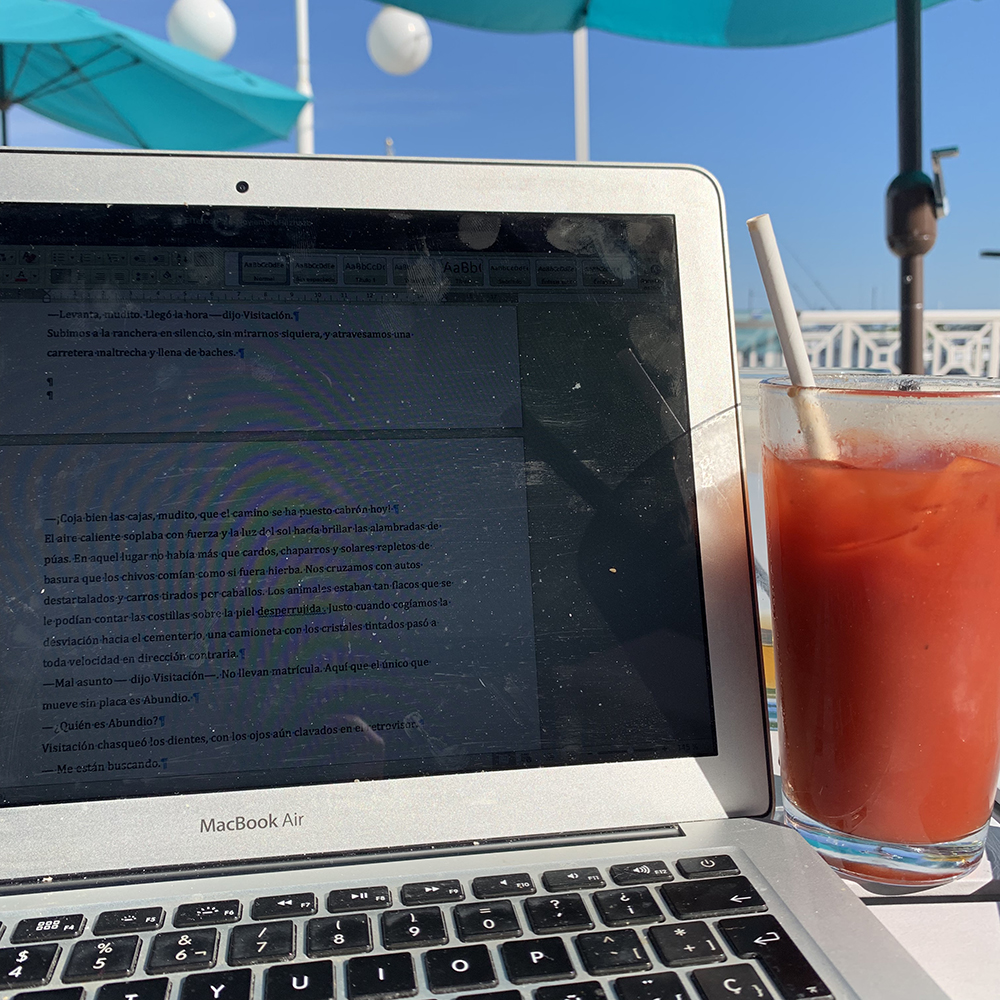

En la terraza del Marriot Biscayne Bay los aviones pasan tan cerca que hasta puedes ver sus barrigas. De dónde vendrán, me pregunto ante mi Mac plateada, abierta como una almeja bajo el sol. La pantalla está sucia, llena de salpicaduras y polvo. No la limpio desde hace ya unos días. Volví de Arequipa y apenas la froté con una servilleta, poco más. A pesar de la mugre y la luz intensa de la una de la tarde, puedo leer y escribir sin problemas. El cursor titila en la página sesenta de la novela en la que ahora trabajo.

Cuando estoy a punto de encontrarme una culebra de plata en la página 58, a la que regreso por un tema técnico, vuelvo a escuchar el rugido de un avión al que encuentro todavía más cercano que el anterior. Paseo la mirada por los barcos, botes y yates fondeados en la bahía y pienso en Hemingway y sus manías de escribir de pie y abstemio. No bebía ni una copa de vino hasta que acabara con el asunto, al menos eso decía él. ¿Y cómo se sabe cuándo algo está finiquitado?, me pregunto. Otro avión sobrevuela mi cabeza, cada vez más cerca . Van en dirección al aeropuerto, que ha de estar mucho más cerca de lo que pensaba.

En la terraza ya no queda ni un escritor. Todos se han ido o están a punto de marcharse. Y no eran pocos. Ayer vi a Joyce Carol Oates en el lobby. Pensé en detenerme y decir algo, una de esas cosas inteligentes que debe una decir ante alguien como ella y que jamás aparecen cuando más las necesitas. Pensé que estaría mejor si la dejaba en paz y seguí mi camino. También vi a Arturo Pérez-Reverte avanzar como un Rolling Stone ante un auditorio repleto de hombres, mujeres y niños que esperaban su llegada. Más que una feria del Libro, la de Miami es un Woodstock, una fiesta que precede a la FIL de Guadalajara y hace bisagra con la melancólica Arequipa.

Con el Mac aún abierto, bebo mi zumo de tomate preparado con pimienta y tabasco, un Blody Mary sin lo importante, y pienso que ya es hora de levantarme. No quiero hacerlo. No deseo marcharme del color de ese cielo, ni de las barrigas de los aviones, ni de las ballenas que me ha dado a mí por pensar que no andan lejos, no quiero dejar de ver a las personas que he visto —todas importantes, imprescindibles, cercanas como las familias, aun siéndolo—, no quiero alejarme de ese arañazo que siento ahora en la piel, como si paseando entre palmeras, una me hubiese quitado de cuajo algo que era mío y que se va a quedar aquí unas semanas o quién sabe cuánto tiempo más.

Estos tres días he trabajado con Ana, una chica alta, espigada y de gafas redondas de la que me dolerá, por supuesto, despedirme. Tengo el pecho como una enredadera de cables y aún no sé muy bien por qué en lugar de reír, siento algo quebrado. A esta misma hora, veo en el Twitter, que en Caracas, una amiga y una antigua profesora presentan una edición sin fines de lucro de La hija de la española en los jardines del módulo seis, ¿o es el uno acaso?, de la Universidad Católica Andrés Bello, donde estudié y aprendí, entre otras cosas, a descifrar la secreta belleza de las ventanas y las barriadas de Antímano.

Son las dos de la tarde en la terraza del Biscayne Bay no hay ni un alma. Es lunes ya. Pedro Mairal estará buscando la caja de zapatos —¿de zapatos dijo?—- que su mujer había enviado al hotel. Patricio Pron se habrá marchado hacer rato —no pude preguntarle por los detalles de las cestas de fruta en las habitaciones—, tampoco veo a Julia Navarro ni a Wendy Guerra, a la que me habría gustado decirle que hacía mucho tiempo que un poema como el que leyó no me llegaba tan directo. Hace ya unos minutos que no escribo. Cuando estoy a punto de dar el último trago al Bloody Mary que no es Bloody Mary otro avión cruza el cielo, a punto de aplastarme.