Publicado en: The New York Times

A principios de 2019, Juan Guaidó saltó de las sombras y se convirtió en una alternativa real para el regreso a la democracia en Venezuela. Fue una noticia trepidante que logró concentrar a su alrededor un nutrido y sólido respaldo internacional. Casi doce meses después, su liderazgo está cada vez más fragmentado, un escándalo de corrupción salpica a casi toda la dirigencia opositora, y el propio país —en medio de un contexto regional convulsionado— se ha ido apagando, incluso como noticia. ¿Cuál es la esperanza para Venezuela ahora? ¿Qué puede hacer la oposición después de un año con muchas promesas y pocos resultados?

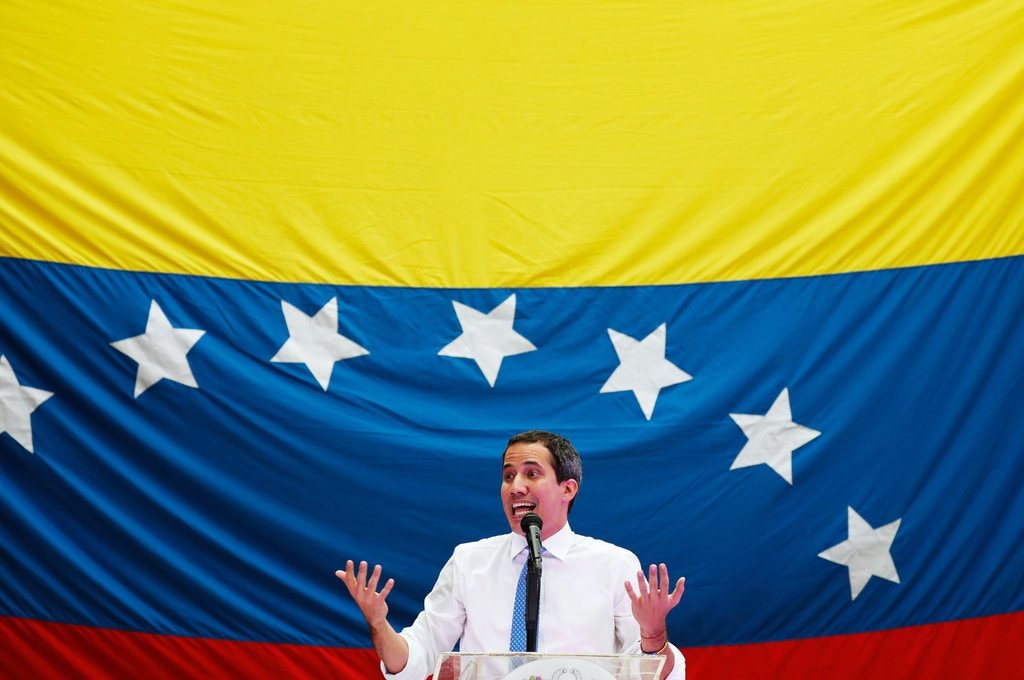

Cortesía: The New York Times

En 2019, Venezuela tuvo, como nunca antes, un escenario tan favorable para un cambio político. El fracaso del modelo oficial y la aterradora crisis económica; el apoyo internacional —con sanciones concretas a altos funcionarios del régimen—; el surgimiento de un liderazgo nuevo, distinto, con otra imagen y otra retórica; un sustento legal propicio, anclado al fraude electoral que permitió que Nicolás Maduro prolongara su estancia en el poder en mayo del año pasado… El chavismo, por su parte, se dispuso a resistir implementando dos de sus políticas más eficaces: la violencia y la indolencia. La represión feroz y la total falta de sensibilidad ante la tragedia que vive la gran mayoría de la población. Nuevamente apostó al desgaste y confió en los recurrentes errores de sus adversarios.

Ya se sabe: es muy difícil ser de oposición en Venezuela. Implica tener a todo el Estado y las instituciones como enemigos. Los partidos políticos ni tienen ni pueden tener ningún tipo de financiamiento, la gran mayoría de sus dirigentes están en el exilio, en la cárcel, o viven perseguidos. El control hegemónico de los medios oficiales se dirige a invisibilizar o descalificar cualquier vocería o actividad que no muestre su fiel apoyo a “la revolución”. Pero, aparte de todo esto, además, no es fácil ser oposición en Venezuela porque sus propios representantes viven en una permanente guerra interna. No hay un liderazgo que pueda sobrevivir a ese circo de conspiraciones múltiples. La ambición personal y el oportunismo parecen ser ya una condición genética de buena parte de la dirigencia de la oposición en Venezuela. Hay egos tan duros que no se ablandan ni siquiera con la catástrofe que vive el país. Se trata, sin duda, de un saboteo suicida.

El tema de la corrupción debe también analizarse dentro de este contexto. Hace una semana, una investigación independiente del portal periodístico Armando.info reveló que al menos una decena de diputados de diferentes partidos de oposición estaban realizando acciones en favor de personas o empresas ligadas al gobierno de Maduro y sancionadas o investigadas internacionalmente por manejos irregulares y lavado de dinero.

No es la primera vez, ni será la última, que un funcionario público resulta implicado en un caso de corrupción o tráfico de influencias. Menos en Venezuela. Si algo define al chavismo es la corrupción. Ese es su modo de vida. Basta recordar un espantoso caso de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval), cuando aparecieron cien mil toneladas de alimentos podridos y toda la dirigencia chavista, en bloque, impidió que se investigara y castigara a los responsables. Visto desde este presente de hambre y precariedad, resulta todavía más criminal. En el fondo, el chavismo goza de un récord incómodo: la revolución bolivariana, sin lugar a dudas, es la revolución más corrupta de la historia.

Que unos diputados de partidos de oposición sean unos charlatanes profesionales que, por debajo de su retórica contra el régimen de Maduro, hayan hecho tratos y sean sospechosos de haber recibido dinero para limpiar los ilícitos oficiales, es tan indignante y criminal como que unos banqueros ganen enormes fortunas ayudando y enseñando a los jerarcas del chavismo a lavar todo lo que han robado del tesoro público o que algunos empresarios, hijos de la burguesía caraqueña, se hayan vuelto multimillonarios estafando al país. Todo forma parte de una misma realidad, de un país sin ley y sin instituciones. Hablar de un Estado fallido es hablar de una sociedad que solo funciona a través de la corrupción.

Nada puede defender a estos diputados opositores de la sanción que merecen y del escarnio público. Su caso, lamentablemente, también alimentará las diatribas intestinas entre los diferentes sectores políticos y seguirá sumando puntos en la abultada desesperanza nacional. Es un combustible más en la explosiva dinámica de escaramuza interna en la que vive la dirigencia de la oposición. El futuro de la democracia no puede quedar suspendido entre los iluminados que han hecho del radicalismo su zona de confort, los extremistas que nunca hacen política y, por eso mismo, siempre tienen la razón; o los oportunistas que entienden la negociación como una transacción y la política como una operación comercial.

El general Alberto Müller Rojas, jefe del comando electoral de Hugo Chávez en los comicios de 1998, señaló en una oportunidad que su trabajo había sido “fácil”. El triunfo —decía— se produjo “más por la gran cantidad de errores políticos que cometieron sus adversarios que por la calidad de nuestra campaña electoral, que fue relativamente desordenada”. Casi veinte años después, lo único que parece haber cambiado es el chavismo. Ya no improvisan. Dos décadas como gobierno han mejorado su falta de escrúpulos y su manejo perverso del poder. La oposición, sin embargo, sigue encontrándose con una piedra eterna, sigue tropezándose consigo misma.

Según las proyecciones de la ONU, para finales de este año la migración venezolana alcanzará la cifra de cinco millones de personas. De esta manera también migra la esperanza. Y la oposición también tiene una responsabilidad en todo esto. Su dirigencia no puede seguir repitiendo los mismos errores. Los chavistas seguirán jugando sus mismas cartas. Se mantienen en el poder gracias a la violencia mientras pretenden inventar una oposición “oficial”, a su medida. Pero internacionalmente están heridos, necesitan eliminar las sanciones económicas que los mantienen cercados. Esto parece ser lo único que podría empujarlos hacia una transición, obligarlos a aceptar unas elecciones libres y transparentes. Pero del otro lado, es imprescindible que haya una oposición unida y articulada, honesta y con altura política. El 2019 pasó y se está yendo como otra gran oportunidad perdida para los venezolanos. Lo que está en disputa no es ya el triunfo de un bloque sobre otro sino la existencia de todos. Por ahora, Venezuela solo es un país en vía de extinción.

Lea también: “Golpes, contragolpes y recontragolpes“, de Alberto Barrera Tyszka