Publicado en: Revista Estilo

Por: Adriana Meneses

Sofía Ímber, mi madre, es sin dudas, una figura fundamental en la historia del arte y las instituciones culturales de Venezuela y el mundo. Es innegable que en nuestro país hay un antes y después de su paso. Era un personaje contradictorio y complejo como todos los grandes personajes de la historia. Fue una persona excepcional. Todos los espacios que ocupó, como periodista, defensora de la libertad y de las minorías, promotora de las Artes, creadora de una de las más destacadas instituciones museísticas del continente, protectora de los animales, esposa de dos destacados intelectuales, Guillermo Meneses y Carlos Rangel; madre excepcional de Sara, Daniela, Pedro y mi persona; abuela apasionada, lo hizo dando el 100% y convirtiendo esas relaciones en un total compromiso de amor y devoción.

Cortesía: Revista Estilo

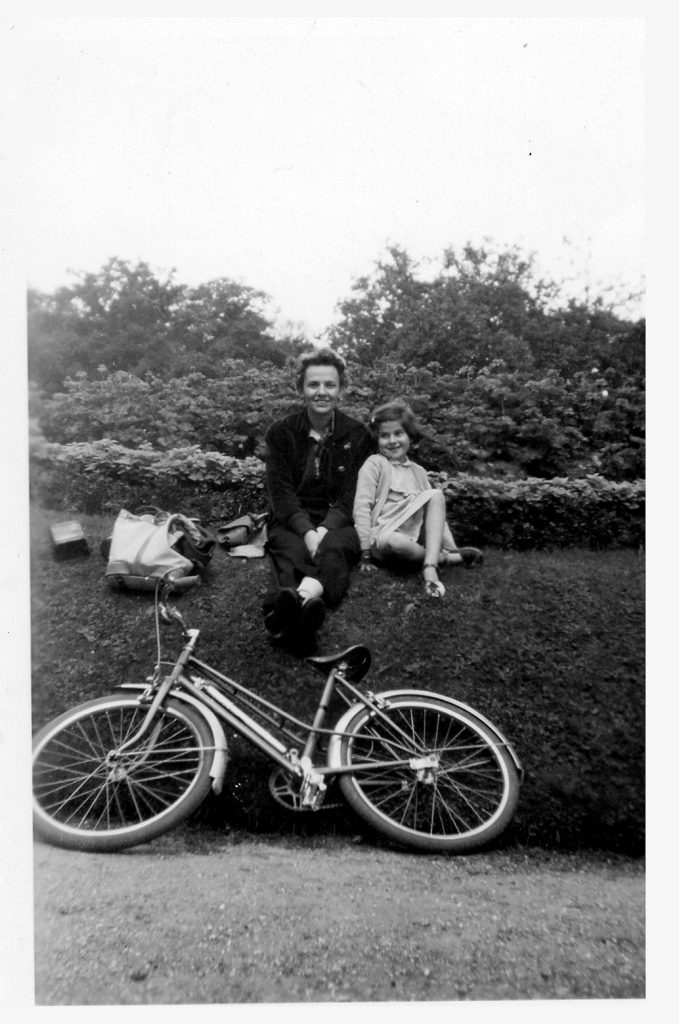

Mi mamá comenzó en el mundo del arte muy joven y ya casada con mi padre, Guillermo Meneses. Ambos eran parte del grupo de escritores y artistas que en los años cuarenta y cincuenta compartieron en un París, donde había una frenética e imparable actividad cultural. Papá, como escritor, mamá, como reportera formaban parte de ese movimiento, no sólo de los venezolanos en el exilio, sino de los creadores que hacían vida allí.

Cortesía: Revista Estilo

La mudanza a Francia y Bélgica les abrió los ojos ante un mundo nuevo. En París, los encuentros, conversaciones, acciones. Mamá amaba París, creo que era la ciudad que más añoraba. En todas las ocasiones que la visitábamos juntas, sus recuerdos de años felices se agolpaban en su memoria. La belleza, los olores, la comida. Recuerdo un viaje en que pasamos de comer de los restaurantes más lujosos a un pequeño local de obreros para demostrarnos que la buena comida no era un problema de dinero, sino de cultura.

Cortesía: Revista Estilo

Mi madre nos enseñó el poder de lo bello, el poder del buen arte, el poder de la palabra, el poder del amor. Muchas veces he comentado que entre mis hermanos y yo solíamos decir que nuestra madre era un motor que no paraba nunca y que no nos permitía hacerlo a nosotros tampoco. Detrás de cada acción estaba la certeza de que siempre podías ser mejor, dar más, trabajar 24 horas, dar todo lo que tenías y un poquito más.

Cortesía: Revista Estilo

La gente puede pensar que una mujer que trabajaba obsesivamente, no podía ser buena madre, pero se equivocan, mamá también era una madre al 100%. En el colegio, en la universidad, e inclusive en mi vida de casada, con hijos, mi mamá fue una presencia constante. No hubo día que no me llamara y supiera lo que había hecho. Se comparaba con esa imagen del film de Woody Allen en que se le aparece en el cielo la mamá a uno de los protagonistas. Siempre presente. Como abuela, fue lo mismo. Sus hijos y nietos eran el centro de su vida. Disfrutaba de nuestros logros y sufría las derrotas o frustraciones. En mi caso, su apoyo en situaciones difíciles para mí fue algo que valoré y que tuve la oportunidad de agradecérselo.

Cortesía: Revista Estilo

Sofía Ímber no fue persona de medias tintas. Amaba y vivía con pasión. Tenía un torbellino interno, donde la tibieza no existía. Hasta el final de sus días, esa energía por vivir, por estar presente, no la abandonó. Una de las constantes que sufría, era unos ataques de pánico, angustia, o como ella los llamaba, Alondra. La Alondra se apaciguaba con los paseos en carro que podían durar horas. Después de años, mamá nos contó que esta angustia apareció estando en el exilio con mi padre en Bogotá, Colombia. El traslado a París abrió la puerta para buscar ayuda a través del psicoanálisis. El Dr. seleccionado fue Daniel Lagache. Mientras estuvo en Bélgica, donde papá ejercía funciones diplomáticas se trasladaba en tren tres veces por semana. Esos traslados venían acompañados de un maravilloso intercambio de cartas entre mis padres. Nunca faltó a una cita, las cuales continuaron cuando mis padres fueron trasladados a París y finalmente, al terminar el proceso, mamá había dominado a la Alondra y gracias a su enamoramiento con el nuevo parto sin dolor o parto psicoprofiláctico, estaba en estado mío. Ella asociaba una situación a la otra. La concepción había acabado con la angustia. Al año y medio después nació Daniela y posteriormente, Pedro, el único varón.

Cortesía: Revista Estilo

Nací el 8 de mayo, el mismo día del cumpleaños de mi madre, ese hecho, que por supuesto, ella lo transmitía como un acto mágico y predestinado fue parte de mi infancia. Esos relatos me hacían sentir deseada y especial. Hay una anécdota que ha sido contada hasta la saciedad, de que la nueva madre lavaba mis teteros en agua Evian hervida, y que se posaba en la cuna por horas para estar segura de que respiraba. Recuerdo con especial cariño los viajes a las ferias de arte, a las galerías, a los talleres de artistas, esa manera de seducir, de mirar y mirar hasta conseguir la obra perfecta. Pocas veces he estado delante de una persona que veía todo, que atendía cada detalle. Mi madre era una artista en analizar a las personas al poco tiempo de conocerlas. Sus sentencias eran impecables, pocas veces se equivocaba.

Cortesía: Revista Estilo

Mamá adoraba a mi abuela Ana, su madre. Mujer de una gran disciplina, de fuertes convicciones y que se alzaba por encima de la media con un rigor pocas veces visto. Eso lo heredó de ella. Su disciplina y rudeza consigo misma, lo esperaba de todos. Yo vivía en Estados Unidos cuando me llamaron para avisarme que Carlos Rangel, el segundo esposo de mamá, había fallecido. Eran una pareja inseparable, Carlos la esperaba pacientemente afuera de la peluquería. No hacían actividades separados. Para mis hermanos y para mí era inexplicable. ¿Quiénes podían pasar tanto tiempo juntos sin asfixiarse? En el vuelo que me llevó de vuelta a Caracas, pensaba que no iba a encontrar viva a mi mamá. ¿Cómo iba a poder sobrevivir? Pero allí estaba, haciéndose la fuerte. Los que muchos podían considerar frialdad, era una prueba de autodisciplina que ella misma se imponía. El libro La Señora Ímber de Diego Arroyo, lo describe en su primera página, si llorara, lloraría mares…

Cortesía: Revista Estilo

La muerte de mi hermano Pedro, el centro de su vida, su adoración, fue devastadora. Un día me dijo que la única manera de llevarlo y seguir respirando era pensarlo de viaje, una ausencia temporal. El fallecimiento de Sara meses antes de su propio adiós fue una herida espantosa… Demasiadas pérdidas, demasiados vacíos.

Cortesía: Revista Estilo

Sofía Ímber fue una luchadora, una mujer adelantada a su tiempo, fiel a sus tradiciones, que nunca tuvo miedo de luchar por lo que consideraba correcto, por los derechos de las minorías. Muchas veces pudo haberse dado el lujo de acomodarse, de sentir que había llegado, logrado suficiente, pero su motor interno nunca se lo permitiría. Cada día era una lucha. Pocas cosas las hacía por el simple placer, todo tenía una razón de ser, un objetivo.

Cortesía: Revista Estilo

Comenzó a subir al Ávila después de la muerte de Carlos, como una manera de no pensar; entrenaba luchando contra la fragilidad de su cuerpo, aprendió a manejar la computadora para enfrentar posibles olvidos. A pesar de que hablaba francés casi mejor que el español, que su inglés era excelente, sentía que no era suficiente.

Cortesía: Revista Estilo

Hace poco, leí en un texto de mi gran amiga y periodista, Maritza Jiménez, esta frase “Sofía Ímber no es un nombre, no es una mujer; Sofía Ímber es Venezuela”, y es así, Sofía Ímber es el país que añoramos, la Venezuela posible. Su nombre estará por siempre asociado al trabajo y la constancia, al arte, y a la lucha por la verdad.