Publicado en: Prodavinci

Por: Mari Montes

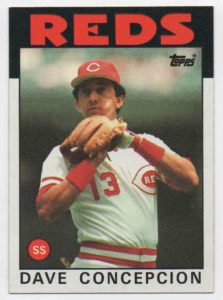

Esta crónica fue escrita para César Miguel Rondón. Me contó que había estado disfrutando un juego de béisbol, echado en el sofá con su hija menor, Anto, y me había recordado, imaginando escenas similares entre mi papá y yo. Regresaba de Cincinnati, donde ese mismo fin de semana había tenido lugar la ceremonia de retiro del número “13” de David Concepción. Este fue el texto que me inspiró y que luego dio origen al libro del mismo nombre: Mis barajitas (volví a tener manos de niña).

•••

No podría decir que fue un sueño, porque la verdad es que nunca imaginé tenerlos enfrente. Los miraba y era inevitable devolverme a 1975.

Me daba curiosidad entender por qué papá disfrutaba tanto viendo un juego de béisbol en la televisión. A veces peleaba él solo. ¡Furioso! Con un mánager, un árbitro o un jugador que se había ponchado parado.

No entendía qué era “quedarse con la majagua al hombro”, pero era obvio que eso de no hacer swing era lamentable. Lo escuchaba murmurar “¡esa era!” o preguntarle a la pantalla cuánto más iba a esperar para mandar a calentar un pitcher.

También aplaudía, se paraba a decretar un out (aunque yo no comprendía el gesto), estaba de acuerdo con el comentario de Gonzalo López-Silvero o mandaba a callar a Mario Dubois porque quería escuchar el ambiente del estadio, o explicarme (y yo sin entender) lo que era la “bicicleta” o un squeezy play (pasaron años hasta que entendí), para terminar diciendo “por eso la llaman jugada suicida”.

Todo lo que hacía papá frente al televisor era divertido, pasaba del máximo estado de felicidad hasta la peor amargura de un inning a otro, de un pitcheo al otro. Muchas veces, cuando ya parecía que sería una noche terrible, terminaba celebrando solo en la sala y yo lo escuchaba de lejos decir “por eso el béisbol es el béisbol”.

Cada vez que se transmitía un juego, no encontraba nada más divertido que sentarme con él a ver la pelota. Aquella atracción comenzaba a parecerme mejor que cualquier otro programa. El béisbol era un tema exclusivo de nosotros dos. Era mi papá quien me compraba los álbumes de barajitas.

Aquellos álbumes podían ser de cromos adhesivos, que había que cuidar especialmente porque se dañaban con facilidad, o de los otros, los de cartón, importados, con doble cara, en una la foto y en la otra los números.

Entre las barajitas más preciadas de la época fueron las de los Rojos de Cincinnati, equipo que acaparaba la atención de la mayoría de los niños porque jugaba el venezolano David Concepción.

Cuando llegó la postemporada y Cincinnati fue a la Serie Mundial contra los Medias Rojas de Boston, aquel equipo, conocido como la “Gran Maquinaria Roja”, era el favorito y aquellos hombres eran los grandes ídolos del béisbol.

Al menos en mi caso fue más adelante, mucho más adelante, cuando entendí que Sparky Anderson era genial, lo increíble de esa alineación y la maravilla de su defensiva. Yo simplemente sabía de la satisfacción de papá viendo aquellos juegos. Él se emocionaba explicándome por qué Concepción y Joe Morgan eran la mejor combinación alrededor de la segunda base de todas las grandes ligas, de la clase de catcher que era Johnny Bench, un “pelotero joseador” (y tuve que buscar el significado en el diccionario escolar “Sopena” y no lo encontré), que si venía Pete Rose era como decir ¡viene un hit!, que George Foster era un gran bate y Ken Griffey era inteligentísimo para jugar pelota. Era imposible no interesarse por el béisbol viéndolos jugar a ellos, a la Big Red Machine.

Desde aquel octubre, el béisbol se convirtió en algo demasiado importante para mí. Cierro los ojos y puedo recordar perfectamente la promoción: “¡En vivo, directo, vía satélite, desde el Riverfront Stadium de Cincinnati!”

Pocas cosas era posible ver vía satélite, creo que sólo el Miss Universo, el boxeo y algún otro programa eran transmitidos con tanta pompa. La transmisión era en blanco y negro, pero era fácil imaginarse el verde del monstruo del Fenway y de la grama artificial del estadio vecino del río. Un dirigible, así lo describía Gonzalo, hacía una toma cenital del estadio, en la que se podían ver los tres puentes que están sobre el río, que siempre se vio oscuro al lado del iluminado parque de pelota.

Esa misma imagen fue la que vi por la ventanilla del avión, justo antes de aterrizar.

No lo sabía en ese momento, pero aquella postal imaginaria, esa imagen, que era la única que reconocía de una ciudad desconocida, pero tan familiar, era un anticipo a todo lo bueno que recordaría en ese corto viaje.

¿A quién que haya sido seguidor de los Rojos de esos días no le parece que Cincinnati es un nombre casi tan común como Barquisimeto o cualquier otra ciudad venezolana que uno no conocía, pero que sabía sobre ella? Incluso la ciudad era de uno y uno de la ciudad: “¡Soy de Cincinnati!”, decíamos los niños de entonces.

La línea de defensa central más sólida y la alineación de los ocho tipos más temible de su tiempo. Una vez se lo dije a David, la primera vez que pude compartir con él en un Spring Training, le confesé que mi amor por el béisbol había comenzado en 1975, cuando descubrí la alegría que podía producir un hit o un doble play que parecía imposible.

Llegué a Cincinnati feliz porque iba a estar con mi ídolo y amigo. No esperaba más nada que eso, ver el “13” descubierto en la tribuna central y compartir la alegría de ese momento, que sin duda sería inolvidable.

Lo que nunca imaginé, ni siquiera en la mañana del sábado, era que iba tenerlos a pocos metros de distancia. En un salón de conferencias de prensa, un grueso número de periodistas aguardaba por David. Lo único que al menos yo esperaba era que Concepción contestara unas preguntas y ya. Estábamos desde temprano, así que pude sentarme al lado de Humberto Acosta. No era posible una mejor compañía. Hablamos de lo que significaba la ceremonia de más tarde y nos quedamos callados cuando irrumpieron en la sala y se fueron sentando en este orden: Sparky Anderson, George Foster (calvo), Joe Morgan, Johnny Bench, David Concepción, Tany Pérez, Ken Griffey y Lee May. Aunque eran notorias las ausencias de Pete Rose o César Gerónimo, pronto no hizo falta nada más en aquel salón, ni en la vida.

Morgan y Bench conminaron a los periodistas con derecho a voto para Cooperstown a apoyar a Concepción. “Fue el mejor short stop de su época”, dijo Morgan. “Este tipo tiene que estar en en el Salón de la Fama”, fue categórico Bench.

Durante el encuentro quedó claro que la “magia” que todos recordamos de verdad existió y seguía existiendo aquel medio día. Ellos estaban tan contentos por el homenaje al amigo.

Sparky Anderson miraba conmovido a David, se reía y hasta se sorprendía con las historias que estaba escuchando. Era ver a un papá orgulloso de sus muchachos. Viéndolos divertirse de sólo recordar un turno, un inning, o las bromas del club house, era fácil entender, 30 y tantos años después, por qué fue un equipo perfecto.

A Sparky no hay otra forma de recordarlo que viejito, pero ver a Morgan sin el afro, a Bench encorvado y pasado de peso y a David con pelo corto y cano, era lo que me devolvía a este tiempo, porque se hizo inevitable tener otra vez 8 años, con todas “mis barajitas” enfrente. Entonces Humberto me regaló un recuerdo suyo. “Mira las manos de Bench –dijo en voz bajita–. A mí me impresionó mucho una foto de su época de novato, enseñando siete pelotas , las sostenía entre los dedos, ¡imagínate el tamaño y la fuerza de esas manos!”

Comprobé esa memoria de inmediato. Johnny Bench tiene las manos enormes. Al terminar, Daniel, mi esposo, quien me acompañó como fotógrafo y cómplice (además ese fue nuestro regalo de aniversario), se acercó al legendario receptor. El duro de aquella maquinaria fue muy afable, incluso le mandó un consejo a mi hijo mayor, “El Chino”, al enterarse de que también es cátcher y que a pesar de sus 10 años sabe quién es él, porque nosotros siempre le hablamos de aquellos Rojos y de él especialmente: “¡Díganle que aprenda los secretos de los lanzadores, que los vea trabajar, que conozca sus pitcheos, los secretos de los pitchers son lo más importante para un catcher!”.

No me aguanté y ante lo grato del momento, le pedí que dejara posar mis manos en las suyas. Mis manos son grandes, aunque no soy una mujer alta, mis manos son de grandes palmas y dedos largos, sin embargo, se veían pequeñas sobre sus manos inmensas y aporreadas, con los dedos deformados de tanto golpe, de tanto bloqueo y hombres que quedaron fuera. Volví, por aquellos segundos, a tener manos de niña.

Regresamos al hotel, que está muy cerca del estadio. Es el Hilton del down town, un edificio decretado patrimonio arquitectónico de Ohio. De estilo modernista, escaleras amplias y alfombradas, sobrio, con frescos en el alto techo del lobby y el bar, y detalles que delatan el abolengo de la ciudad, siempre ha sido el sitio de los Rojos. Sigue siendo el hotel de los peloteros, los del equipo visitante también se alojan allí.

Enviamos fotos y texto para la reseña de El Universal y regresamos para compartir el almuerzo con Humberto Acosta y el buen amigo fotógrafo Henry Delgado, quien resultó de gran ayuda para Daniel en la ubicación en el terreno. Lo mejor fue el postre, un pedazo gigante de una deliciosa torta de chocolate. Bueno, no, lo mejor estaba por ocurrir…

Desde temprano nos ubicamos en el terreno, pero la lluvia nos corrió un par de veces. A pesar de los temores y un cielo que adelantó la noche de tan negras que estaban las nubes, la ceremonia comenzó con sólo unos minutos de retraso. Y la lluvia se fue a sabotear otro encuentro.

Entre el montículo y el plato dispusieron las sillas de los invitados especiales, hacia tercera los miembros de la Maquinaria y de la gerencia del equipo, y del otro lado la familia de David, su esposa Dilia, David Alejandro, David Eduardo y Daneska. Los varones fueron con sus novias.

Cuando comenzó el acto de retiro del número de David, el parque estaba prácticamente lleno en las tribunas, en los bleachers, en el segundo piso. A donde uno mirara había banderas de Venezuela. Unos 200 venezolanos, idos de Maracay principalmente, de otras ciudades del país y de Estados Unidos, se ubicaron por todas partes con el tricolor y con letreros para demostrar el orgullo que sentían por aquel reconocimiento. Los locales llevaron afiches con fotos de Concepción, cuando era flaquito y lucía ese afro tan de moda en los años 70.

En la pizarra proyectaban imágenes de sus hazañas, de sus lances, de un bounce al mascotín de Tany Pérez, de su agilidad para atrapar líneas durísimas, de su bate oportuno, de cuando fue el MVP del Juego de Estrellas de 1982, un saludo de su sucesor en el equipo, Barry Larkin; y un testimonio de Omar Vizquel explicando una vez más que lleva el 13 en tributo a él, porque creció queriendo ser un short stop de las grandes ligas como él, como El Rey.

Para ese momento, como decimos aquí, ya David (y todos ahí) teníamos “aguao el guarapo”. Era muy emocionante, indescriptible.

Le tocó el turno de hablar, después de tantos sentimientos, recuerdos y alegrías. Con todo atascado en su garganta, las palabras no le salían, intentaba esconder sus lágrimas dándole la espalda al home, pero la cámara lo enfocaba y su imagen era proyectada en la pantalla gigantesca del jardín central. Dilia se paró a su lado, fue la única forma, apoyado en ella, como pudo superar el momento.

Miré hacia el resto del equipo. Morgan estaba visiblemente alegre, Foster sonreía, fue el único que se cambió el traje por la camiseta de los Rojos; Sparky estaba felicísimo, Griffey aplaudía sin parar, como todo el estadio; y Bench, un duro, aguantaba el puchero que el rojo de su nariz no quería disimular.

Habrá quien piense que pudo ser una alucinación, producto de tanta emoción, pero en medio de aquel momento, Johnny Bench me miró con picardía y sonrió apretando sus labios. Yo sentí que había sido una galantería, porque por más niña que pudiera sentirme viendo a mis barajitas, lo cierto era que Bench tenía enfrente a una mujer de 40 años que lo miraba seguramente extasiada, aún sin poder creer que el me estaba viendo, que aquel gesto era conmigo. Le devolví la sonrisa, por supuesto.

Ahí estaban aquellos tipos, otra vez haciéndome la más feliz. Después de todo son ellos los culpables de mi vida. Son ellos quienes me enamoraron del béisbol.