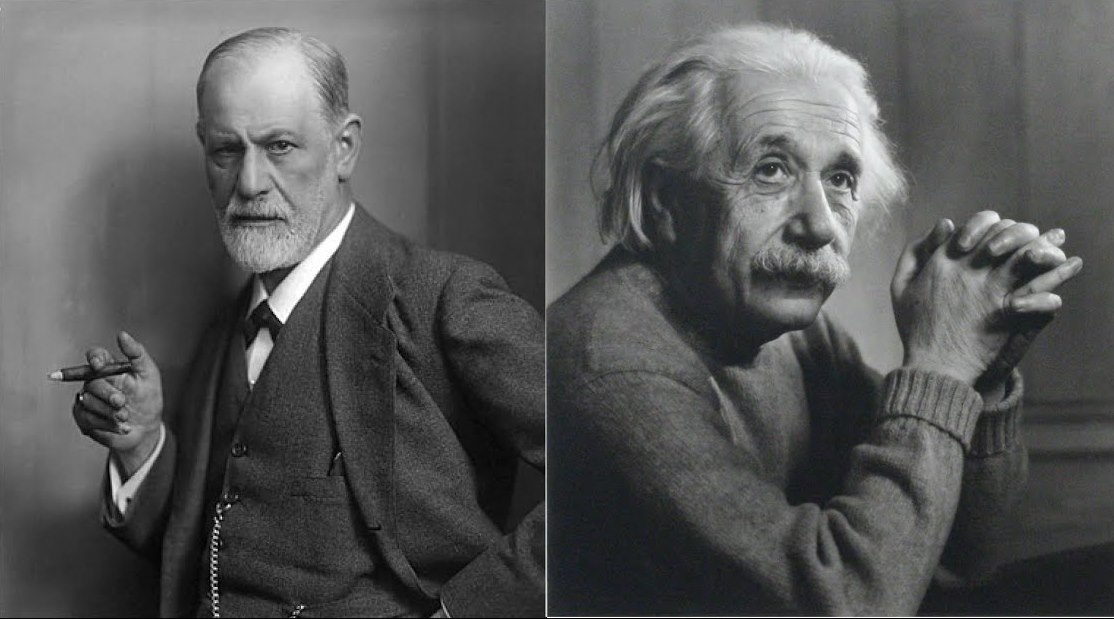

Cortesía: UNESCO

Publicamos en esta página, ligeramente abreviada, una carta de Albert Einstein a Sigmund Freud, que, junto con la respuesta de éste, editó en 1933 el Instituto de Cooperación Intelectual con el título de ¿Por qué la guerra? El Instituto auspiciaba entonces la publicación de una serie internacional de cartas abiertas en las que intelectuales destacados intercambiaban ideas sobre cuestiones de interés general, la más importante de las cuales era la amenaza de guerra.

Caputh nach Potsdam, 30 de julio de 1932

Querido profesor Freud: …

¿Existe algún medio que permita al hombre librarse de la amenaza de la guerra?

En general se reconoce hoy que, con los adelantos de la ciencia, el problema se ha convertido en una cuestión de vida o muerte para la humanidad civilizada; y, sin embargo, los ardientes esfuerzos desplegados con miras a resolverlo han fracasado hasta ahora de manera lamentable.

Creo, por otra parte, que aquellos cuya tarea consiste en ocuparse práctica y profesionalmente de ese problema son cada vez más conscientes de su impotencia al respecto y desean ahora muy vivamente recabar la opinión de los hombres que, absortos en el cultivo de la ciencia, son capaces de considerar los problemas mundiales con la perspectiva que permite la distancia. En lo que a mí respecta, la dirección habitual de mi pensamiento no es de las que permiten una visión en profundidad de las zonas oscuras de la voluntad y el sentimiento humanos. De ahí que, en el intento de esclarecimiento ahora emprendido, apenas pueda hacer más que plantear claramente la cuestión y, dejando de lado las soluciones más elementales, ofrecerle a usted ocasión para que ilumine el problema con la luz de su profundo conocimiento de la vida instintiva del hombre.

Para mí que soy un ser libre de prejuicios nacionales, sólo hay una manera sencilla de abordar el aspecto superficial (es decir administrativo) del problema: el establecimiento, por consentimiento internacional, de un órgano legislativo y judicial para resolver cuantos conflictos surjan entre las naciones. Cada nación se comprometería a someterse a las órdenes dictadas por ese órgano legislativo, a apelar al tribunal en todos los casos litigiosos, a plegarse sin reservas a sus decisiones y a ejecutar cuantas medidas estime necesarias para asegurar su aplicación. Pero aquí topo ya con una dificultad: un tribunal es una institución humana que en sus decisiones puede mostrarse tanto más accesible a las solicitaciones extrajudiciales cuanto menor sea la fuerza de que disponga para poner en práctica sus sentencias. Hay un hecho con el que tenemos que contar: derecho y fuerza se hallan inseparablemente unidos, y las decisiones judiciales se aproximan al ideal de justicia de la comunidad, en cuyo nombre e interés se pronuncian las sentencias, en la medida misma en que esa comunidad puede reunir las fuerzas necesarias para hacer respetar su ideal de justicia. Pero hoy estamos muy lejos de poseer una organización supraestatal que sea capaz de conferir a su tribunal una autoridad indiscutible y garantizar el sometimiento absoluto a la ejecución de las sentencias. Y así llego a mi primer principio o axioma: el camino que conduce a la seguridad internacional impone a los estados el abandono incondicional de una parte de su libertad de acción o, dicho de otro modo, de su soberanía. Y no cabe la menor duda de que no existe otro camino que conduzca a la seguridad.

El fracaso, pese a su manifiesta sinceridad, de todos los esfuerzos que durante la última década se han desplegado con miras a alcanzar ese objetivo no nos deja resquicio para dudar de que en este punto intervienen poderosos factores psicológicos que paralizan tales esfuerzos. Algunos de esos factores son fácilmente perceptibles. La apetencia de poder que caracteriza a la clase gobernante en todas las naciones se opone a cualquier limitación de la soberanía nacional. Ese “apetito político de poder” se nutre a menudo de las actividades de otro grupo cuyas aspiraciones tienen un carácter puramente material y económico. Pienso aquí en particular en ese grupo poco numeroso pero decidido que encontramos en todos los países y que forman individuos que, indiferentes a las razones e intereses sociales, consideran la guerra y la fabricación y venta de armas simplemente como una ocasión para obtener ventajas particulares y ampliar el campo de su poder personal.

Esta sencilla constatación es sólo un primer paso hacia la plena comprensión de la situación efectiva. En seguida surge una pregunta: ¿Cómo es posible que esa minoría consiga poner al servicio de sus ambiciones a la gran masa del pueblo que de las guerras sólo obtiene sufrimiento y empobrecimiento? (Cuando hablo de la masa del pueblo, no pretendo excluir a los militares de cualquier graduación que han elegido la guerra como su profesión, con la convicción de que contribuyen a defender los más altos valores de su raza y de que el ataque es a menudo el mejor medio de defensa). Me parece que una respuesta evidente a tal pregunta sería que esa minoría de dirigentes políticos tiene en sus manos la escuela y la prensa y generalmente también a la Iglesia. Ello le permite organizar y dominar los sentimientos de las grandes masas y convertirlas en su instrumento.

Pero ni siquiera esta respuesta explica el problema. Porque de ella surge otra pregunta: ¿Cómo es posible que la masa, por efecto de esos medios artificiosos, se deje inflamar con tan insensato fervor y hasta el sacrificio de la vida? Sólo veo esta respuesta: El hombre lleva en sí mismo una necesidad de odio y de destrucción. En tiempos normales tal disposición existe en estado latente; sólo se manifiesta en circunstancias extraordinarias. Pero también puede despertársela con cierta facilidad y degenerar en psicosis colectiva. A mi juicio, es ésta la clave de todo el complejo de factores que venimos considerando, el enigma que sólo el conocedor de los instintos humanos puede resolver.

Llegamos así a una última pregunta: ¿Existe la posibilidad de dirigir el desarrollo psíquico del hombre de manera que pueda estar mejor armado contra las psicosis de odio y de destrucción? En modo alguno me refiero aquí a las masas llamadas incultas. La experiencia demuestra que es más bien la llamada “Intelligentsia” la que resulta más fácil presa de las funestas sugestiones colectivas, ya que el intelectual no suele tener contacto directo con la experiencia vivida sino que encuentra ésta en su forma más fácil y sintética: el papel impreso.

Para terminar, he aquí otra consideración: hasta ahora sólo he hablado de la guerra entre estados o, dicho de otro modo, de los conflictos internacionales. No ignoro que la agresividad humana se manifiesta también en otras formas y en distintas condiciones (por ejemplo, la guerra civil que en otros tiempos tenía móviles religiosos y hoy los tiene sociales, la persecución de las minorías nacionales…). Pero he insistido deliberadamente en la forma más típica, más cruel y más desenfrenada de conflicto porque es partiendo de esa forma como podrán encontrarse los medios para evitar los conflictos armados…

Reciba mis más cordiales saludos.

Albert Einstein

¿Existe un medio de librar a los hombres de la amenaza de la guerra? ¿De canalizar la agresividad del ser humano y armarlo mejor psíquicamente contra sus instintos de odio y de destrucción? Estas son las preguntas que el 30 de julio de 1932 Albert Einstein plantea, inquieto, en una carta a Sigmund Freud, en circunstancias que la violencia fascista y nazi se extiende por Europa. En septiembre de ese año, el padre del psicoanálisis, al que Einstein llama el “gran conocedor de los instintos humanos”, responde al físico, analizando las bases psíquicas del comportamiento y precisando las vías que podrían conducir al cese de los conflictos que dividen a los hombres.

por Sigmund Freud

Comienza usted planteando la cuestión del derecho y la fuerza. Es ése, sin duda alguna, el punto de partida de nuestra investigación. ¿Me permite usted que reemplace el término “fuerza” por el más incisivo y duro de “violencia”? Derecho y violencia son actualmente para nosotros una antinomia. Resulta fácil demostrar que el primero deriva de la segunda.

(…)

Los conflictos de intereses que surgen entre los hombres se resuelven pues, en principio, por la violencia. Así sucede en todo el reino animal, del que no podría excluirse al hombre. En su caso, evidentemente, a esos conflictos se suman los conflictos de ideas, que se elevan a las más altas cimas de la abstracción y cuya solución parece requerir otro tipo de técnicas. Pero esta complicación sólo aparecerá más tarde.

En los orígenes, en una horda poco numerosa, la superioridad de la fuerza física decidía lo que debía pertenecer a uno u otro o cuál era la voluntad que debía respetarse. La fuerza física va a ser secundada y pronto reemplazada por el recurso a las armas: saldrá victorioso el que posea las mejores o el más diestro en su manejo.

La intervención del arma señala el momento en que la supremacía intelectual comienza a sustituir a la fuerza bruta; el objetivo final de la lucha sigue siendo el mismo: una de las partes en conflicto se verá forzada, por los daños que se le infligen y por la destrucción de sus fuerzas, a renunciar a sus reivindicaciones o a su oposición. El máximo resultado se obtiene cuando la violencia elimina al adversario de manera perdurable es decir, lo extermina.

El procedimiento presenta dos ventajas: el adversario no podrá reiniciar la lucha y la suerte que ha corrido tendrá en los demás un efecto disuasivo. Por otra parte, el hecho de liquidar al enemigo satisface una disposición instintiva, a la que nos referiremos más adelante. Suele suceder que la voluntad de matar sea contrarrestada por el cálculo del provecho que puede obtenerse del enemigo si, una vez sojuzgado, se le perdona la vida. En ese caso la violencia se contenta con esclavizar en lugar de matar. Es así como se empieza a tratar con mayor indulgencia al enemigo, pero en ese caso el vencedor tendrá que contar con la sed de venganza del vencido, renunciando así en parte a su propia seguridad.

De la violencia al derecho

(…)

Sabemos que esa situación ha ido evolucionando y que un camino ha llevado de la violencia al derecho, ¿pero, cuál? No hay más que uno, a mi juicio, y es el que muestra que varios débiles unidos pueden hacer frente a uno más fuerte: “La unión hace la fuerza.” Así, la unión socava la violencia; la fuerza de esos elementos reunidos representa el derecho, en oposición a la violencia de uno solo.

Vemos pues que el derecho es la fuerza de una comunidad. Pero sigue siendo violencia, una violencia siempre dispuesta a volverse contra todo individuo que se resista a ella, y que trabaja con los mismos medios y persigue los mismos objetivos; la única diferencia reside en el hecho de que ya no es la violencia individual la que triunfa, sino la de la comunidad. Pero, para que ese paso de la violencia al nuevo derecho se cumpla, es necesario llenar un requisito psicológico. La unión del grupo debe ser estable y duradera. Si se creara con el solo designio de combatir a uno más poderoso, para disolverse una vez vencido éste, el resultado sería nulo. El primero en considerarse más fuerte que los demás trataría ‘nuevamente de imponer su hegemonía por la violencia, y el juego se repetiría indefinidamente.

La comunidad debe mantenerse en forma permanente, organizarse, establecer reglamentos que prevengan las posibles insurrecciones, designar órganos que velen por la observación de los reglamentos, de las leyes, y que aseguren la ejecución de los actos de violencia de conformidad con la ley. El reconocimiento de una comunidad de intereses de esta naturaleza contribuye a crear entre los miembros de un grupo lazos de orden sentimental, y en esos sentimientos comunitarios se basa la fuerza de la colectividad.

(…)

La situación no presenta mayores complicaciones mientras la comunidad se componga de un número limitado de individuos de fuerza semejante. Las leyes de esa asociación determinan entonces, en lo que atañe a las manifestaciones de violencia, la parte de libertad personal a la que el individuo debe renunciar a fin de que la vida en común prosiga con tranquilidad.

Pero esa situación sólo puede concebirse teóricamente; en realidad, el asunto se complica pues desde su origen la comunidad encierra elementos de fuerza desigual hombres y mujeres, padres e hijos y muy pronto la guerra y el sojuzgamiento crean vencedores y vencidos, que se transforman en amos y esclavos. El derecho de la comunidad será entonces la expresión de esas desigualdades de poder, las leyes estarán hechas para y por los dominadores, y se concederán escasas prerrogativas a los dominados.

A partir de ese momento el orden jurídico se encuentra expuesto a dos tipos de ataques: en primer lugar, los intentos de uno u otro señor de pasar por encima de las restricciones impuestas a sus iguales y volver, por consiguiente, del imperio del derecho al imperio de la violencia; en segundo lugar, los esfuerzos constantes de los individuos para ampliar su poder y lograr que sus conquistas sean reconocidas por la ley, contrariamente al caso anterior, el paso de la desigualdad de derechos a la igualdad de derechos para todos. Esta última corriente adquiere verdadera importancia cuando dentro de la comunidad a raíz de factores históricos diversos se modifican verdaderamente las atribuciones del poder. El derecho puede adaptarse entonces a las nuevas condiciones, pero lo mas frecuente es que la clase dirigente se resista a tenerlas en cuenta: se producen entonces las insurrecciones, la guerra civil y, por consiguiente, la suspensión momentánea del derecho, con nuevos abusos de autoridad, al término de los cuales se instaura un nuevo régimen de derecho. Hay aun otra fuente de transformación del derecho, que sólo se manifiesta pacíficamente: el cambio cultural que se opera en los miembros de la comunidad; pero ello forma parte de otro tipo de fenómenos que abordaremos más adelante.

Una instancia suprema

Vemos entonces que, incluso dentro de una comunidad, no es posible evitar el recurso a la violencia para resolver los conflictos. Pero las necesidades y la comunión de intereses que nacen de la coexistencia en un mismo suelo favorecen el apaciguamiento de esas luchas, y con estos auspicios, las posibilidades pacíficas de solución progresan constantemente. Sin embargo, basta echar un vistazo a la historia de la humanidad para asistir a un desfile incesante de conflictos entre una comunidad y uno o varios grupos humanos, entre unidades vastas o reducidas, entre ciudades, países, tribus, aldeas o imperios; esos conflictos, por lo general, se resuelven mediante el enfrentamiento de fuerzas en una guerra. Esas guerras concluyen con el saqueo o con la sumisión completa y la conquista de una de las partes.

No cabe emitir un juicio global sobre las guerras de conquista. Muchas de ellas, como las de los mongoles y los turcos, no han traído más que desgracias; otras, en cambio, han contribuido a transformar la violencia en derecho al crear unidades más vastas donde desaparecía la posibilidad de recurrir a la fuerza y un nuevo régimen de derecho atenuaba los conflictos.

Fue el caso de las conquistas romanas que aportaron a los países mediterráneos la valiosa pax romana. Las ambiciones territoriales de los reyes de Francia, por su parte, crearon un reino floreciente y unido en la paz. Por paradójico que parezca, tenemos que reconocer que la guerra podría ser un medio inadecuado para instaurar la paz “eterna”, pues se revela capaz de formar amplias unidades en las que un poder central impide nuevas guerras.

Sin embargo, la guerra no logra ese resultado pues los éxitos de la conquista son por lo general breves y las unidades así creadas terminan casi siempre por disgregarse por falta de cohesión entre las partes reunidas por la fuerza. Y, además, hasta ahora la conquista sólo ha logrado crear unificaciones parciales de gran envergadura, es verdad cuyos conflictos reclaman precisamente soluciones violentas. El único resultado obtenido con esos esfuerzos bélicos ha sido reemplazar las innumerables e incesantes escaramuzas por grandes guerras, tanto más devastadoras cuanto menos frecuentes.

En lo que atañe a nuestra época, se impone la misma conclusión a la que usted ha llegado por un camino más corto. Sólo es posible evitar con toda seguridad la guerra si los hombres convienen en instituir un poder central y someterse a sus decisiones en todos los conflictos de intereses. En ese caso es indispensable cumplir dos condiciones : crear una instancia suprema de esa índole y dotarla de la fuerza apropiada. Sin la segunda, la primera carece de utilidad. Ahora bien, la Sociedad de Naciones ha sido instituida como autoridad suprema, pero no se ha llenado el segundo requisito, pues no dispone de una fuerza propia y sólo puede obtenerla si los miembros de la nueva asociación los diversos Estados se la otorgan. No cabe esperar, de momento, que ello ocurra.

Pero no se comprendería en definitiva por qué motivo esta institución fue creada si no se recordara que representa un intento rara vez concebido en la historia de la humanidad y nunca realizado en tales proporciones. Un intento cuyo objetivo es adquirir la autoridad, es decir la influencia coercitiva, basada habitualmente en la posesión de la fuerza, recurriendo a ciertos principios ideales.

Dos factores, como hemos visto, garantizan la cohesión de una comunidad: el poder de la violencia y las relaciones basadas en los sentimientos las identificaciones, como se las llamaría en lenguaje técnico entre los miembros del grupo. Si uno de los factores desaparece, es posible que el otro mantenga la cohesión de la comunidad. Tales nociones sólo tendrán sentido si corresponden a importantes elementos comunitarios.

Queda por saber cuál es su poderío. La historia nos enseña que esas nociones han ejercido una influencia real. La idea panhelé- nica, por ejemplo, la conciencia de ser mejor que los bárbaros vecinos, cuya vigorosa expresión se encuentra en las confederaciones anfictiónicas, en los oráculos y los juegos, fue bastante poderosa para moderar el comportamiento bélico de los griegos, pero no lo suficiente para suprimir los conflictos armados entre las diversas facciones de ese pueblo y ni siquiera para disuadir a una ciudad o a una federación de ciudades de aliarse con los persas para humillar a un rival. El sentimiento de comunidad cristiana, cuya fuerza es sin embargo conocida, tampoco impidió que en la época del Renacimiento pequeños y grandes estados cristianos buscaran el apoyo del Sultán en las guerras que se libraban entre ellos.

Tampoco en nuestra época hay una idea a la que pueda atribuirse semejante poder conciliador. Los ideales nacionales que gobiernan hoy día a los pueblos ello es evidente favorecen los antagonismos. No faltan los que predicen que sólo la difusión universal de la ideología bolchevique pondrá término a las guerras pero de todas maneras estamos lejos de ese desenlace, y tal vez sólo se llegará a ello a costa de terribles guerras civiles. Se diría, pues, que el intento de reemplazar el poderío material por el de las ideas está por el momento destinado al fracaso. Se comete un error de cálculo al olvidar que el derecho era, en un principio, la fuerza bruta y que todavía no puede abstenerse de recurrir a ella.

Instinto de vida e instinto de muerte

Me parece oportuno comentar ahora otra de sus ideas. Usted se asombra de que sea tan fácil incitar a los hombres a la guerra y supone que existe en los seres humanos un principio activo, un instinto de odio y de destrucción dispuesto a acoger ese tipo de estímulo. Creemos en la existencia de esa predisposición en el hombre y durante estos últimos años nos hemos dedicado a estudiar sus manifestaciones.

¿Podría, a este respecto, exponerle parte de las leyes del instinto a las que hemos llegado, después de tantos tanteos y vacilaciones? Admitimos que los instintos del hombre pertenecen exclusivamente a dos categorías: por una parte, los que quieren conservar y unir, a los que llamamos eróticos exactamente en el sentido de Eros en el Banquete de Platón y sexuales, dando explícitamente a ese término el alcance del concepto popular de sexualidad; y, por otra, los que quieren destruir y matar, que englobamos dentro de las nociones de pulsión agresiva o pulsión destructora.

En resumen, no es más que la transposición teórica del antagonismo universalmente conocido del amor y del odio, que es tal vez una forma de la polaridad de atracción y de repulsión que desempeña un papel en el terreno que a usted le es familiar. Pero no nos haga pasar demasiado rápido a las nociones de bien y de mal. Ambas pulsiones son igual mente indispensables pues de su acción conjugada o antagónica proceden los fenómenos de la vida.

Ahora bien, al parecer no es posible que un instinto de una de esas categorías pueda afirmarse aisladamente; siempre está ligado, de acuerdo con nuestra expresión, a una cierta proporción de la otra categoría, que modifica su finalidad o, según los casos, es indispensable para su materialización. Así por ejemplo, el instinto de conservación es de naturaleza erótica, pero es justamente ese instinto el que ha de recurrir a la agresión si desea que triunfen sus intenciones. Igualmente el instinto amoroso, referido a objetos, necesita una cierta dosis de instinto de posesión si quiere en definitiva apoderarse de su objeto. Y es precisamente la dificultad de aislar ambos tipos de instinto, en sus manifestaciones, lo que durante tanto tiempo nos ha impedido reconocerlos.

Si usted desea que profundicemos más, verá que las acciones humanas encierran una complicación suplementaria. Es muy raro que un acto obedezca a una sola incitación instintiva, que ya en sí debe ser una combinación de eros y de destrucción. Por lo general, varios motivos, con una combinación similar, deben coincidir par provocar la acción. (…)

Cuando se incita a los hombres a la guerra, un llamamiento de esa índole puede encontrar eco por diversos motivos, unos nobles, otros vulgares, algunos de los que se habla abiertamente y otros sobre los que es preferible callar. No hay razón para que los enumeremos todos. La inclinación a la agresión y a la destrucción forma parte de ellos: las innumerables muestras de babarie que jalonan la historia y la vida cotidiana no hacen más que confirmar su existencia.

Al excitar esas inclinaciones a la destrucción valiéndose de otras tendencias eróticas y espirituales, se les da naturalmente un medio de manifestarse con mayor libertad. A veces, cuando oímos hablar de las crueldades de la historia, tenemos la impresión de que los móviles idealistas sólo han servido de pretexto a los apetitos destructores; en otros casos, si se trata por ejemplo de los horrores de la Santa Inquisición, pensamos que los móviles ideales se han situado en primer plano, en el consciente, y que los móviles destructores les han dado, en el inconsciente, un suplemento de fuerza. Caben ambas posibilidades.

(…)

Quisiera insistir un poco más en nuestro instinto de destrucción, al que, pese a estar de actualidad, no se da la importancia que merece. Con un pequeño esfuerzo de especulación hemos llegado a concebir que esta pulsión actúa en todo ser viviente y tiende a provocar su ruina, a hacer que la vida vuelva al estado de materia inanimada. Una inclinación semejante merecía realmente la denominación de instinto de muerte, en tanto que las pulsiones eróticas representaban los esfuerzos en aras de la vida. Ese instinto de muerte se convierte en una pulsión destructora, debido a que se exterioriza, con ayuda de ciertos órganos, contra los objetos. El ser animado protege, por así decirlo, su propia existencia destruyendo el elemento extraño.

Pero una parte del instinto de muerte sigue actuando en el fuero íntimo del ser animado y hemos procurado atribuir toda una serie de fenómenos normales y patológicos a esta reversión interior de la pulsión destructora. Hemos cometido incluso la herejía de explicar el origen de nuestra conciencia por uno de esos vuelcos de la agresividad hacia el interior. Como usted ve, no se podría analizar un fenómeno semejante a la ligera, cuando se manifiesta a una escala demasiado amplia, pues pasa a ser realmente malsano; sin embargo, el empleo de esas fuerzas instintivas para la destrucción en el mundo exterior alivia al ser vivo y debe tener consecuencias benéficas. Ello puede servir de excusa biológica a todas las inclinaciones odiosas y peligrosas contra las que luchamos.

No podemos dejar de reconocer que están más próximas de la naturaleza que la resistencia que les oponemos y a la cual tenemos aun que encontrar una explicación.

(…)

Cabe entonces concluir, para volver al tema que nos ocupa, que sería inútil pretender suprimir las inclinaciones destructoras del hombre. En las comarcas felices de la tierra, donde la naturaleza ofrece profusamente todo cuanto el ser humano necesita, debe de haber pueblos cuya existencia transcurre plácidamente y que no conocen ni el apremio ni la agresión. Me cuesta creerlo y estaría encantado de saber más sobre esos seres felices.

Partiendo de nuestras leyes mitológicas del instinto, llegamos fácilmente a una fórmula que abre indirectamente una vía a la lucha contra la guerra. Si la propensión a la guerra es producto de la pulsión destructora, hay que apelar entonces al adversario de esa inclinación, al eros. Todo lo que engendra, entre los hombres, lazos sentimentales debe reaccionar contra la guerra.

Esos lazos pueden ser de dos tipos. En primer lugar, relaciones como las que se manifiestan frente a un objeto de amor, incluso sin intenciones sexuales. El psicoanálisis no debe ruborizarse de hablar de amor en este caso, pues la religión emplea un lenguaje semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Obligación fácil de enunciar, pero difícil de cumplir. La segunda categoría de lazos sentimentales es la que procede de la identificación. En ellos descansa, en gran medida, el edificio de la sociedad humana.

En una crítica que usted formula contra el abuso de autoridad encuentro una segunda indicación para la lucha indirecta contra la inclinación a la guerra. Es una de las facetas de la desigualdad humana desigualdad innata que no es posible combatir la que determina esta repartición en jefes y en vasallos. Estos últimos forman la gran mayoría; necesitan una autoridad que adopte por ellos decisiones a las que se someten casi siempre sin reservas.

Cabría señalar, en este orden de ideas, que sería bueno empeñarse en formar, mejor de lo que se ha hecho hasta ahora, una categoría superior de pensadores independientes, de hombres inaccesibles a la intimidación y entregados a la búsqueda de la verdad, que asumirían la dirección de las masas desprovistas de iniciativa. Que el imperio que ejercen los poderes del Estado y la prohibición de pensar de la Iglesia no se prestan a una formación semejante, no hay ninguna necesidad de demostrarlo.

El Estado ideal residiría naturalmente en una comunidad de hombres que hubiesen sometido su vida instintiva a la dictadura de la razón. Nada podría crear una unión tan perfecta y tan resistente entre los hombres, aun cuando tuviesen que renunciar a los lazos sentimentales que los unen. Pero es muy probable que ésa sea una esperanza utópica. Las demás vías y medios de impedir la guerra son ciertamente más plausibles, pero no permitirán lograr éxitos con rapidez. No es agradable imaginar molinos de viento que molerían tan lentamente que habría tiempo para morirse de hambre antes de obtener la harina.

(…)

Pero, ¿por qué nos rebelamos tan vigorosamente contra la guerra, usted y yo y tantos otros, y por qué no la aceptamos como una de las innumerables vicisitudes de la vida? Parece sin embargo estar conforme con la naturaleza, tener un claro fundamento biológico, ser casi inevitable. No se escandalice de la pregunta que formulo aquí. Para poder realizar una investigación, tal vez sea lícito adoptar una máscara de impasibilidad que no se posee para nada en la realidad.

Y he aquí cuál será la respuesta: porque todo hombre tiene derecho a su propia vida, porque la guerra destruye vidas humanas cargadas de promesas, coloca al individuo en situaciones que lo deshonran, lo obliga a matar a su prójimo contra su voluntad, aniquila preciosos valores materiales, producto de la actividad humana, etc. Podrá añadirse, además, que la guerra, en su forma actual, no permite de ningún modo que se manifieste el antiguo ideal de heroísmo y que la guerra del mañana, gracias al perfecciona miento de los instrumentos de destrucción, equivaldría al exterminio de uno de los adversarios o quizás de los dos.

Todo eso es exacto y parece tan inobjetable que sólo cabe extrañarse de que un acuerdo unánime de la humanidad no haya prohibido aun la guerra. Es posible, evidentemente, discutir algunos de esos puntos y preguntarse, por ejemplo, si la comunidad no debe tener también un derecho sobre la vida del individuo; no cabe tampoco condenar sin apelación todos los gérmenes de guerra; mientras haya imperios y naciones decididos a exterminar sin piedad a los demás, éstos últimos deberán estar equipados para la guerra. Pero dejemos de lado esos problemas de una vez por todas, pues no es ésa la discusión en la que usted quería embarcarme.

Quiero llegar a otro punto: creo que la razón esencial por la que nos rebelamos contra la guerra es que no podemos hacer otra cosa. Somos pacifistas porque tenemos que serlo en virtud de móviles orgánicos. Y sobre esa base nos resulta fácil justificar nuestra actitud con argumentos.

Pero es indispensable una explicación.

He aquí lo que tengo que añadir: desde tiempos inmemoriales la humanidad sufre el fenómeno del desarrollo de la cultura. (Ya sé que algunos prefieren usar el término civilización). A este fenómeno debemos lo mejor de que estamos hechos y buena parte de lo que sufrimos. Sus causas y sus orígenes son oscuros, su resultado es incierto y algunos de sus caracteres son fácilmente discernibles.

(…)

Las transformaciones psíquicas que acompañan el fenómeno de la cultura son evidentes e indudables. Consisten en una evicción progresiva de los fines instintivos, unida a una limitación de las reacciones impulsivas. Sensaciones que, para nuestros antepasados, eran sinónimo de placer, ahora nos son indiferentes o incluso intolerables; hay razones orgánicas que explican la transformación que han sufrido nuestras aspiraciones éticas y estéticas.

Entre las características psicológicas de la cultura, dos aparecen como las más importantes: él fortalecimiento del intelecto, que tiende a dominar la vida instintiva, y la reversión interior del impulso agresivo, con todas sus consecuencias favorables y peligrosas. Ahora bien, las concepciones psíquicas hacia las cuales nos arrastra la evolución de la cultura son incompatibles con la guerra, y por eso debemos rebelarnos contra ésta; lisa y llanamente, no podemos soportarla; no es una repugnancia meramente intelectual y afectiva, sino que para nosotros, pacifistas, es una intolerancia constitucional, una idiosincrasia que en cierto modo alcanza su máxima expresión. Y, al parecer, las degradaciones estéticas que supone la guerra no son mucho menos graves, para nosotros, que las atrocidades que suscita.

Y ahora, ¿cuánto tiempo será necesario para que a su vez los demás se vuelvan pacifistas? No lo sabemos, pero tal vez no sea una utopía esperar que la acción de esos dos elementos la concepción cultural y el temor justificado de las repercusiones de una conflagración futura pueda poner término a la guerra en un futuro próximo. Por qué caminos o desvíos, es imposible adivinarlo. Mientras tanto, podemos decirnos: todo lo que trabaja en favor del desarrollo de la cultura trabaja también contra la guerra.