Por: José Rafael Herrera

Nada más distante de los valores constitutivos de la cultura occidental que el fascismo. De hecho, la ideología fascista se sustenta en el mito de un supuesto reencuentro ancestral, de un “regreso sin retorno” a “los orígenes naturales”, a los “verdaderos principios” autóctonos, “puros” y “divinos”, que caracterizan a un determinado pueblo, eliminando de él todos aquellos rasgos de “contaminación” que lo han pervertido y “desviado” de sus “auténticas” virtudes, de sus más primitivos sentimientos. Occidente es, en cambio, sinónimo de mestizaje, de diversidad, de irreverente diferencia. Mezcla de las más variadas etnias y culturas que hacen crecer y con-crecer, sin complejos ni prejuicios, el flujo indetenible de la creación en función del cambio incesante. No hay naturaleza estática, ni culto a la muerte, ni “santones” iluminados, ni dogma o superchería que lo amordace. Hay, en cambio, el reto continuo a los elementos. Es el tú y yo –el nosotros– con los dioses. Ulises desafiando al destino, la historia como hazaña de la libertad. No hay piedras ni monumentos para devotos. Es Heráclito de Éfeso, el llamado Skoteinós –el oscuro–, porque Occidente se funda sobre la base del Logos: nada menos que sobre el semoviente lodazal –hirviente– del devenir de un río de fuego. Sapere Aude, diría Kant.

occidental que el fascismo. De hecho, la ideología fascista se sustenta en el mito de un supuesto reencuentro ancestral, de un “regreso sin retorno” a “los orígenes naturales”, a los “verdaderos principios” autóctonos, “puros” y “divinos”, que caracterizan a un determinado pueblo, eliminando de él todos aquellos rasgos de “contaminación” que lo han pervertido y “desviado” de sus “auténticas” virtudes, de sus más primitivos sentimientos. Occidente es, en cambio, sinónimo de mestizaje, de diversidad, de irreverente diferencia. Mezcla de las más variadas etnias y culturas que hacen crecer y con-crecer, sin complejos ni prejuicios, el flujo indetenible de la creación en función del cambio incesante. No hay naturaleza estática, ni culto a la muerte, ni “santones” iluminados, ni dogma o superchería que lo amordace. Hay, en cambio, el reto continuo a los elementos. Es el tú y yo –el nosotros– con los dioses. Ulises desafiando al destino, la historia como hazaña de la libertad. No hay piedras ni monumentos para devotos. Es Heráclito de Éfeso, el llamado Skoteinós –el oscuro–, porque Occidente se funda sobre la base del Logos: nada menos que sobre el semoviente lodazal –hirviente– del devenir de un río de fuego. Sapere Aude, diría Kant.

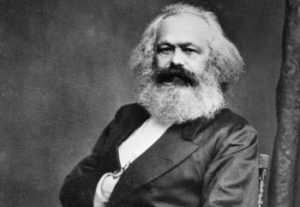

El fascismo es, en este sentido, un canto al dogma, una plegaria a la sin-razón o, más específicamente, y como lo denominaba Georg Lukács, su único objetivo consiste en el desprecio y la consecuente destrucción de la razón, sustituyéndola por un voluntarismo ciego y por acciones “heróicas”, tales como la expropiación de industrias y comercios o los asaltos de “el pueblo organizado” –en realidad, lumpen, pleno de odio y resentimiento sembrados– contra la ciudadanía, a la que concibe como “el enemigo”. La “economía” controlada, al servicio del “pueblo”. El Estado sometido bajo la tutela de un caudillo que lo personifica, un autócrata que lo encarna. La “patria” son “las víctimas” que, ahora, pueden cobrar venganza y desatar la violencia a fin de defender los “sagrados intereses” del régimen. La llamada “tercera vía” fascista es, pues, el enemigo que decreta “la guerra a muerte” contra el liberalismo y el marxismo clásico: no el de Stalin ni el de Mao, sino el de Karl Marx, ese filósofo alemán, crítico y de clara formación occidental, discípulo de Hegel y de Feuerbach, lector de Saint Simon y Fourier, de Adam Smith y David Ricardo, amante de Shakespeare y Goethe, que admiraba la América sin esclavos de Lincoln.

Maquiavelo es uno de esos filósofos que, más allá de los prejuicios y de las acusaciones infundadas, todo lector inteligente tiene la obligación de conocer en detalle. Un sargentón fascista, por ejemplo, no es, en realidad, un “maquiavélico”. Es, a lo sumo, una vergüenza. Maquiavelo le queda muy grande. Maquiavelo es el arquitecto del Estado moderno, occidental. Al describir el “gobierno del Turco” parece caracterizar los supuestos sobre los cuales se funda el Estado fascista. El “turco”, en efecto, es muy difícil de derrocar, porque él es la encarnación misma del Estado, su luz, su guía, en fin, el “elegido”. Por encima de él solo está el altísimo, a quien representa. Por debajo de él solo hay sátrapas y sirvientes, tropa, un sumiso rebaño presto a la ciega obediencia. Y sin embargo, afirma Maquiavelo, si “el gran timonel” llegase a desaparecer, entonces el Estado, construido a su imagen y semejanza, queda a la deriva, perdido, sin espacio ni tiempo. Solo “su hijo” podría sucederlo. Solo así el mito del Estado encarnado cobraría nuevas fuerzas, nuevos bríos.

La propaganda es, en estos menesteres sucesorales, una pieza clave, de lujo. Es necesario convencer a las mayorías, en primer lugar, de que el tal sucesor, así no sea en realidad hijo del finado tirano, es su hijo legítimo, el auténtico. Pero, además, y en caso de que la satrapía, como suele suceder, se haya aprovechado de la maquinaria estatal para enriquecerse groseramente y corromper el espíritu de las mayorías a costa de su propia miseria, y, más aún, que el sucesor no presente las condiciones mínimas para justificar esa extraña conversión del Estado en un vulgar negocio ilícito, entonces conviene convencer a las masas de que, curiosamente, y a pesar de haberse muerto, “el Turco” –¡oh, milagro!– vive. En síntesis, “el Turco” murió, efectivamente. Pero hay que mantenerlo vivo a toda costa, porque solo así “el negocio” de la satrapía puede seguir prosperando. Maquiavelo era, ciertamente, un pensador genial.

Nada hay más parecido al fascismo que un cartel. La propaganda de guerra hace el resto. Son de Joseph Goebbels estas palabras: “Hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores y hacer, incluso, que nuestros simpatizantes se lo repitan en todo momento”. Y así como las mafias –los fascis– han ido con mucha perspicacia incursionando fenomenológicamente de un negocio a otro, del aceite de oliva al tabaco, del tabaco al ron y al whisky y del whisky al narcotráfico, a objeto de mantener su vigencia en el tiempo, del mismo modo los regímenes fascistas, a lo largo de sus más diversas metamorfosis históricas, han sabido bien reconocer en las organizaciones gansteriles a sus aliados naturales. El historiador Paul Veyne asegura que una vez caída en desgracia la República romana, el Imperio que la sucedió fue adquiriendo, para desdicha de Occidente, la estructura de una gran mafia. Bajo esas condiciones solo el clientelismo de los más débiles permitía su supervivencia. El fraude, la corrupción, la estafa, el robo, la violencia, se transformaron pronto en “el pan nuestro de cada día”. Las injusticias, los crímenes, la venganza personal, en resumen, la “ley del más fuerte”, prevaleció en esa suerte de Estado despótico, hecho a la imagen y semejanza de los Estados orientales.

No es por mera casualidad que la más reciente figura del fascismo, el narco-fascismo, vuelva sus ojos hacia algunas regiones de la actual composición del mundo oriental. El “gran negocio”, en nuestro tiempo, no solo está acabando con el futuro de miles de vidas. Por si fuese poco, parece estar destinado a plagar de barbarie, miseria e ignorancia a todo un continente que, hasta hace pocos años era considerado como una auténtica Tierra de Gracia.