Publicado en: El Nacional

Por: Carolina Espada

Doña Ceci no siempre fue una mujer tipo doñita. No. Hace sesenta años era una jovencita recién casada de lo más circunspecta y con grandes deseos de hacer las cosas bien. Antes de contraer nupcias con Ildefonso, había sido siempre la Virgen María en los actos de Navidad de su colegio de monjas; madrina del equipo de fútbol –ultra exclusivo de la high– de su hermano Rodolfo; y Reina de Carnaval en el Club fundado por su abuelo Papapín y por su tío Juanchón. Pero a los diecisiete años había conocido a Ildefonso y aquello fue amor a primera vista sobre la urna. Sí, sobre la urna. Había muerto la tía Muñeca e hijos, nietos, bisnietos y todo el cuerpo diplomático se habían apersonado en el velatorio. El marido de la tía Muñeca, Don Tom, era embajador e Ildefonso, que era nuevo en la Cancillería, había venido a presentar sus respetos. Presentación de respetos y petición de mano pocos meses después.

La boda fue un espectáculo. ¡No había diccionario de sinónimos capaz de describir la atmósfera de elegancia, refinamiento, distinción, gracia y encanto que reinó en los esponsales! Luna de miel en París, bien sûre. Ceci e Ildefonso eran la pareja más bella-más bella que se podía imaginar.

La vida de casada le reservaba sorpresas a la novel y perfectísima “Señora De”. Una que no le gustó es que ahora no veía tanto a su media-toronja. Pero es que el trabajo en la Cancillería era muy exigente e Ildefonso, tan ambicioso él, quería hacerse in-dis-pen-sa-ble. Pasaron dos años de felicidad doméstica y de muchas noches, íngrima, leyendo “Selecciones”. Entonces llegó un Carnaval. Su esposo le había prometido que en éste sí se iban a disfrazar –él de Pierrot y ella de Colombine– e irían al Club… pero un compromiso i-ne-lu-di-ble con la Embajada de Suecia hizo que Ildefonso, una vez más, cancelara todos los planes.

A Ceci le dio algo así como una ebullición. Para estupor de Salgado, el chofer de la casa, ella le quitó las llaves del carro y se fue manejando. ¡Ella sola! Horas más tarde regresó con un paquete, no le devolvió el llavero al conductor y lo despachó con un: “¡Ay, Salgado, qué rigor, es fiesta, acábese de ir y vaya a celebrar con su familia!”.

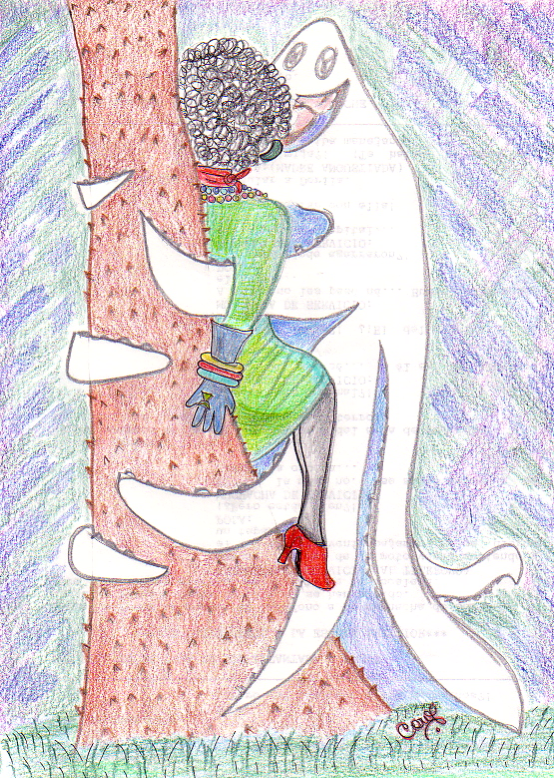

Esa noche, a golpe de nueve, Ceci salió disfrazada, pero no de Colombine, ni de Sevillana, ni de Reina de Saba, sino de Negrita. Negra Cucurumbé. Cara embadurná, bemba colorá, peluca de chicharrones con lacitos, argollas verde perico en las orejas; collares, pulseras, guantes y sortijas de vidrio; zapatos plateados de tacón y un vestido forrado, apretadísimo y –francamente- bien vulgar.

Ceci por supuesto que no se fue para su Club (¡dígame si sus primos, Totón y Nené, la reconocían!), sino que enfiló el Lincoln hacia otro, uno en donde no asistía la gente decente; uno más bien… popular.

Y es que no bien había entrado cuando sintió una mano que le agarró una nalga –y no se la soltaba- y oyó una orden: “¡Vamos a bailar!”. Ceci enmudeció: esa mano que la asía con fuerza estaba conectada a un brazo que pertenecía a un señor que era su marido. “¡Ildefonso!” por poquito exclamó, pero no pudo.

¡Qué manera de danzar, Dios mío! ¡Ceci ciertamente no le conocía esa cadencia a su partenaire! ¡Y aquella apretadera! ¡Ildefonso cosquillas, pulpo, tentáculos, succionador! (¡¿Pero en dónde había estado este hombre durante todo ese tiempo?!). El momento cumbre llegó luego, en la oscuridad del jardín, recostada a una mata de jabillo que le puyaba la espalda. Concluido el acto, Ildefonso la dejó entendiendo. Ella se fue no sin antes ver hacia atrás. En la barra estaba su esposo celebrando la hazaña y cayéndose a palos con unos amigotes.

En la madrugada Ildefonso finalmente regresó al hogar con cara de Embajada de Suecia. En el sofá de la sala, pierna cruzada y fumando, encontró a una negrita que le dijo: “¿A que no me conoces?”…