Por: Rodolfo Izaguirre

Se llama catástrofe a todo suceso infausto que altera gravemente el orden regular de las cosas. Generalmente, tiene que ver con alguno de los cuatro elementos naturales. El aire, por ejemplo, determina el paso de los ciclones que en el Caribe asumen con desconsiderada ironía nombres de mujer. Furiosos huracanes atlánticos que Balzac llamaba “tumultos del mar”. Los tornados hacen que los árboles vuelen y las vacas sean llevadas por el aire para estrellarse contra el suelo varios metros más allá. Hay olas de calor; hay volcanes que despiertan de un prolongado y silencioso letargo y en los desiertos africanos un furioso viento abrasador llamado simun levanta tormentas de arena mientras que en el Oriente del mundo se precipitan inundaciones monzónicas. El agua desata diluvios, tifones y tsunamis sobre todo en Bangladesh. La propia tierra se estremece y causa terremotos, sismos de agonía y seres sepultados bajo escombros y finalmente, el fuego, que se inicia a veces de manera espontánea o por mano criminal, convierte en cenizas bosques y ciudades a partir de una chispa en apariencia inocente. Mientras quemaba un kimono, el sacerdote japonés jamás imaginó que un viento inesperado iba a expandir el fuego en 1637 causando en Edo, el antiguo nombre de Tokio, uno de los incendios más devastadores de la historia de la humanidad conocido como “El fuego de las mangas largas”.

regular de las cosas. Generalmente, tiene que ver con alguno de los cuatro elementos naturales. El aire, por ejemplo, determina el paso de los ciclones que en el Caribe asumen con desconsiderada ironía nombres de mujer. Furiosos huracanes atlánticos que Balzac llamaba “tumultos del mar”. Los tornados hacen que los árboles vuelen y las vacas sean llevadas por el aire para estrellarse contra el suelo varios metros más allá. Hay olas de calor; hay volcanes que despiertan de un prolongado y silencioso letargo y en los desiertos africanos un furioso viento abrasador llamado simun levanta tormentas de arena mientras que en el Oriente del mundo se precipitan inundaciones monzónicas. El agua desata diluvios, tifones y tsunamis sobre todo en Bangladesh. La propia tierra se estremece y causa terremotos, sismos de agonía y seres sepultados bajo escombros y finalmente, el fuego, que se inicia a veces de manera espontánea o por mano criminal, convierte en cenizas bosques y ciudades a partir de una chispa en apariencia inocente. Mientras quemaba un kimono, el sacerdote japonés jamás imaginó que un viento inesperado iba a expandir el fuego en 1637 causando en Edo, el antiguo nombre de Tokio, uno de los incendios más devastadores de la historia de la humanidad conocido como “El fuego de las mangas largas”.

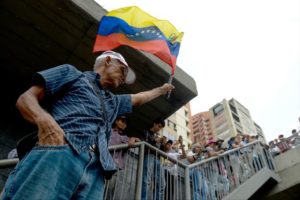

Siempre alenté en mi espíritu la idea de que semejantes catástrofes eran la violenta reacción de la propia naturaleza ofendida por los estragos que sistemáticamente les causa el hombre en su perverso empeño de usufructuar las riquezas que ella ofrece sin exigir nada a cambio. Pero me advirtieron que eso no era posible porque la naturaleza, dicen, no tiene conciencia. Es como el Océano Pacífico, que no tiene memoria. La naturaleza golpea sin dar aviso y sin elegir a sus víctimas ocasionando la infelicidad tanto en el oprimido corazón del subdesarrollo como en el satisfecho cuerpo del Primer Mundo. ¡No se la puede culpar de los terremotos chilenos, los ciclones del Caribe o las permanentes aflicciones de la India o de Bangladesh. Pero si se puede culpar a quienes han provocado la catástrofe de arrastrar por el lodazal la dignidad del país venezolano convertido por los desafueros e incompetencias de una cúpula militar en la sombra del país que antes miraba al mundo con fuego en la mirada.

Hay un culpable con nombre, apellido y Sabaneta como lugar de nacimiento y oscuridad militar como oficio. Y junto a él, quienes le siguen con ávida y calculada ambición de oportuna riqueza. Culpables de la catástrofe que ha desvanecido el horizonte del país con la desventura añadida de que el sol, al salir cada mañana, ya no nos calienta el alma con la misma dedicación como acostumbraba hacerlo en tiempos pasados.

Una catástrofe provocada por la tozudez de aplicar una concepción política y económica no solo atrasada sino desbordada por los descomunales fracasos soviéticos y cubanos y la colosal mediocridad e ineficacia del socialismo bolivariano que se alimenta de un populismo que trata de agarrarse de los oxidados barrotes de las ventanas para no caerse en la calle. No podemos acusar a la Naturaleza de sus catástrofes, pero si podemos acusar a Hugo Chávez y al régimen militar del derrumbe venezolano.

Nicolás, el país se está muriendo! No persistas en seguir los equivocados pasos de tu antecesor .Haz un esfuerzo y sacúdete las órdenes que recibes desde Cuba. ¡Ten cuidado! Son señales de una estrepitosa catástrofe!