Por: José Rafael Herrera

El fascismo es una ideología un tanto extraña o, en todo caso, curiosa. Tal vez sea por eso que logra despertar cierta “fasci-nación” entre gente con inclinaciones extrañas, con perturbaciones derivadas de las más diversas patologías sociales o psíquicas, aquellas que Doktor Freud no vacilaba en elencar bajo el nombre de “casos”, y cuyos orígenes siempre se remontan a traumas padecidos durante los primeros años de formación de los individuos en cuestión. Traumas que, con el pasar del tiempo, se transforman en odio y resentimiento. Hay, pues, algo de “freaky”, o quizá sería mejor decir de “dark”, en todo aquel que decide abrazar con todas sus fuerzas la ideología fascista. En este tipo de personajes los límites entre la praxis política y las acciones delictivas son francamente confusas, borrosas, casi invisibles. Más bien, la una se solapa con la otra, generando una indeterminación de rostro barbárico, agresivo, violento. Violencia y política, a un cierto punto, dan lo mismo, y el daño que pueda causar el terror, devenido institución, se convierte en un acto digno del modelo “ideal”, en un hecho supremamente sublime, capaz de producir el mayor éxtasis. El crimen se concibe, de este modo, como gesta heroica, como expresión del ser de la “revolución”. El hombre de mal (cabalmente, el “mal-andro”) es ahora el revolucionario cabal. Y surge, de semejante desquicio, una categoría ontológica: la de la “malandritud”, como modo de ser y pensar.

vez sea por eso que logra despertar cierta “fasci-nación” entre gente con inclinaciones extrañas, con perturbaciones derivadas de las más diversas patologías sociales o psíquicas, aquellas que Doktor Freud no vacilaba en elencar bajo el nombre de “casos”, y cuyos orígenes siempre se remontan a traumas padecidos durante los primeros años de formación de los individuos en cuestión. Traumas que, con el pasar del tiempo, se transforman en odio y resentimiento. Hay, pues, algo de “freaky”, o quizá sería mejor decir de “dark”, en todo aquel que decide abrazar con todas sus fuerzas la ideología fascista. En este tipo de personajes los límites entre la praxis política y las acciones delictivas son francamente confusas, borrosas, casi invisibles. Más bien, la una se solapa con la otra, generando una indeterminación de rostro barbárico, agresivo, violento. Violencia y política, a un cierto punto, dan lo mismo, y el daño que pueda causar el terror, devenido institución, se convierte en un acto digno del modelo “ideal”, en un hecho supremamente sublime, capaz de producir el mayor éxtasis. El crimen se concibe, de este modo, como gesta heroica, como expresión del ser de la “revolución”. El hombre de mal (cabalmente, el “mal-andro”) es ahora el revolucionario cabal. Y surge, de semejante desquicio, una categoría ontológica: la de la “malandritud”, como modo de ser y pensar.

Una de las características más resaltantes de los regímenes de fuerza consiste en causar esperanzas y temores entre los ciudadanos. La esperanza y el temor los alimentan, los hacen sentirse seguros, les dan piso. El fascismo, como expresión de este tipo de sistemas, vive de repartir esperanzas a granel al tiempo de causar entre la multitud un claro sentimiento de temor, porque ambos elementos son inseparables y porque dicha inseparabilidad contribuye al fortalecimiento de este y de todo tipo de ideología autocrática. De hecho, y como afirma Spinoza en su Ética: “No hay esperanza sin temor ni temor sin esperanza”, con base en el hecho de que “quien está pendiente de la esperanza, en la duda respecto del resultado de una cosa, imagina algo que excluye la existencia de un acontecimiento futuro; por ello, está entristecido, y mientras está pendiente de la esperanza teme que el acontecimiento no se realice. Y quien, por el contrario, experimenta temor, es decir, quien está en la duda respecto del resultado de una cosa odiada, imagina algo que excluye la existencia de un acontecimiento; por ello, está gozoso y tiene esperanza de que el acontecimiento no se realice”. Esta es la “lógica” que fundamenta el gobierno de la malandritud: el “cielo” de la esperanza y el infierno del temor.

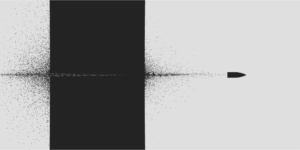

Caracas es una ciudad asediada por esperanzas y temores. La noche caraqueña se puede definir con una palabra: miedo. El premeditado escenario creado para que reine el miedo es la ausencia de luz, la casi absoluta soledad, a excepción de las clásicas figuras de las penumbras: de un lado, el adicto, el atracador, el secuestrador, la prostitución, el recolector de latas, entre otras. Del otro, las agresivas y enceguecedoras luces rojas y azules de los vehículos de los “cuerpos de seguridad”, que anuncian la presencia de los más diversos entes policiales, parapoliciales, militares y paramilitares, que causan tanto temor entre los ciudadanos como los primeros. “Policías y ladrones” fue, durante épocas más felices, un inocente juego escolar. También “la gente de mal” se apoderó de la ciudad de Caracas a plena luz del día. Pero es durante sus escalofriantes noches que reina a sus anchas.

Muchos caraqueños tienen la esperanza de que las cosas cambien. Unos están convencidos de que, al caer el régimen, volverá la alegre vida nocturna, con sus incontables anuncios publicitarios, sus neones de color y el pleno restablecimiento del servicio eléctrico en todas sus calles –de todo lo cual alardeaba la ciudad en sus noches interminables y seguras–: un alumbrado que, como decía Aquiles Nazoa, terminó por conjurar a los fantasmas de la ciudad “para siempre”. Temen, sin embargo, no poder ser testigos presenciales de ese momento, no poder volver a presenciar la ciudad que tuvieron y en la que fueron felices. Otros, en cambio, centran sus esperanzas en que, una vez consolidado el régimen, al derrotar definitivamente a los enemigos de “la revolución”, volverá la luz y, con ella, la seguridad y la alegría del transeúnte nocturno. Temen, no obstante, que el ideal no toque piso y que, más bien, se desvanezca en medio de la compulsiva corrupción y de la demostrada incapacidad de los “herederos” del galáctico. Queda la duda y, con ella, la potenciación de los temores.

Entre tanto, la barriada ya es la ciudad y la ciudad ya es la barriada. No existe el “barrio adentro” si no existe el “barrio afuera”. El llamado lumpen se desbordó. No es ni el régimen de “la clase trabajadora” ni el de las clases medias, profesionales y técnicas. Son ellos, ahora, los márgenes de la ciudad en medio de la ciudad. Son ellos, ahora, quienes viven marginados, acorralados, entre rejas, sin poder salir después de las 5:00 de la tarde.

Ya quien escribe lo ha dicho con énfasis: el miedo no es libre. Por el contrario, es la premisa de toda esclavitud. Y mientras haya miedo habrá esperanza. Una esperanza capaz de generar más miedo y más esclavitud. Si, como dice un refrán, “el crimen se oculta en la oscuridad”, Caracas es, entonces, la ciudad del crimen, o tal vez el escenario perfecto para dar rienda suelta a los resentimientos y consolidar, así, el dominio absoluto de la malandritud. Y quizá solo sea a través de una decidida y valiente organización de la sociedad como se logre vencer el miedo, para que pueda brillar de nuevo la luz sobre las tinieblas.