Por: Fernando Londoño Hoyos

En su tiempo final se alejó de Fidel y por el camino de la ternura se acercaba a Dios. Una bella forma de culminar una vida grande.

acercaba a Dios. Una bella forma de culminar una vida grande.

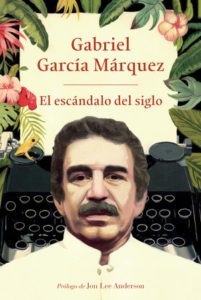

Deja Gabo a su muerte tantos problemas por resolver sobre su vida, que sin impertinencia podemos penetrar en ella. Acaso hubiera resuelto esos enigmas en un segundo tomo de Vivir para contarla, que es, sin duda, una de sus obras menos ricas y dicientes. Dicho sea, claro está, con perdón de los creadores de esa beatería garciamarquiana en la que han resuelto embarcarnos. ¡Qué paradoja! Alrededor del hombre que quiso liberarse de todo se ha formado una pesada legión de exégetas que prohíbe pensar y hablar con libertad.

Que fue grande escritor, nadie que conozca de letras se atrevería a negarlo. Que Cien años de soledad es una de las obras cumbres del idioma, no puede remitirse a duda. Agregamos que su estilo es tan personal, tan heroicamente personal, que resulta inimitable. El que quiera parecerse a García Márquez se desnucará fatalmente en el intento. Cada frase suya parece esculpida con fuego. Es una perenne lucha por la perfección formal, que sorprendentemente mantiene en todo su nivel en su libro cumbre y parcialmente en El coronel no tiene quien le escriba y un poco menos en El amor en los tiempos del cólera. No es por eso de extrañar que dentro de semejante línea surjan novelas, si lo son, tan lejanas de sus mejores libros, como la tal Memoria de mis putas tristes o El general en su laberinto, tan inferior a García Márquez, tan inferior a Bolívar.

Pero lo que ahora nos interesa es componer una parte de su vida, que quedó entre sombras. Nadie ignora que García Márquez fue, o trató de ser comunista, en cuanto su vecindad irredenta con Castro lo pone de presente. Pero quedó debiendo el ensayo que justificara esa aventura o la novela que pudiera acercarse a Los miserables, de Víctor Hugo. Compañeros de su generación y su tendencia, como Octavio Paz, tuvieron tiempo para el arrepentimiento y la expiación. Amigos suyos, tan cercanos, como Plinio o como Vargas Llosa, encontraron ese espacio. Conocieron de cerca el comunismo y volvieron de ese yermo tan doloridos como André Gide de su viaje a Rusia. De Gabo no queda esa constancia explícita. Pero nos parece que la hubo.

García Márquez no se dejó manejar por Chávez, que hubiera dado la vida por conseguirlo. Ni dijo una palabra auténtica a favor de Maduro. Ni le pareció inteligente la señora Fernández de Kirchner, ni digno de un cuento suyo Daniel Ortega. Pasó por encima de esos carbones ardiendo con irreparable desdén.

Fue Gabo un descreído absoluto. Pero no fue agresivo en esa forma de anticonvicción. ¿Qué pensó sobre Dios y sobre el Hombre como obra de Dios en sus últimos días?

García Márquez sabía poner tierra de por medio con lo que no le llegaba al corazón. Los curas no le gustaban, eso está claro. Con la Colombia no costeña tenía una ambivalencia curiosa. Solo a Bogotá dedicó algunos espacios, menos agresivos que los de Fernando González, pero contundentes. El país andino le fue ajeno. No le merecía una palabra ni un latido del corazón.

¿Pero Dios? ¿Pero el espíritu? Se dolió en declaraciones dramáticas de que la muerte fuera una trampa tendida a la vida. Acaso estaba debatiéndose ante la terrible certeza íntima de que fuera la muerte el camino de la ascensión a un mundo mejor, más alto, que no despreciaba, sino que simplemente desconocía. Gabo era un materialista por oficio. Simplemente.

Así que nos viene en gana pensar en un Gabo no comunista, curado de espantos, aunque no leyera a Von Misses, a Hayek o a Popper. Lo que vio en Cuba le bastaba. Y en un Gabo cargando el peso de la cruz redentora. La concepción materialista del hombre le había dado todo. Solo quedaba un soplo del espíritu para completar el ciclo vivificante. Queremos pensar que le llegó antes que otro diluvio sobre Macondo.