Hace unos cuantos años, en una fresca noche otoñal, Floralicia y yo caminábamos por la calle 59, en Nueva York, buscando un restaurante que nos gusta mucho, el “San Domenico”. Cuando nos vamos acercando a la puerta del retaurante, hay unos cuatro o cinco hombres parados en la puerta. A distancia, para un venezolano, evidentemente eran guardaespaldas. ¿A quién estarían protegiendo esos guardaespaldas? Floralicia y yo entramos al restaurante. En el lounge hay un hombre en la medianía de la edad, muy acaramelado con una joven de una tez aceitunada, muy linda ella. Al hombre mirarme, me doy cuenta que lo conozco, él me sonríe, yo igual le sonrío, y, sin mediar palabra, seguimos directo al restaurante. Nos sentamos y Floralicia me pregunta:

-¿Ese quién es?

– Lo conozco mucho -le digo- pero no recuerdo su nombre.

Pedimos un trago y sigo rumiando en la cabeza ¿quién es este señor que me he topado en Nueva York, en un restaurante y que me ha saludado? Bueno, ordenamos algún vino. El hombre se sienta luego, en una mesa más allá. Esa noche no había mucha gente en el restaurante. Al rato:

-¡Ya sé quién es!

– ¿Quién? Me pregunta Floralicia.

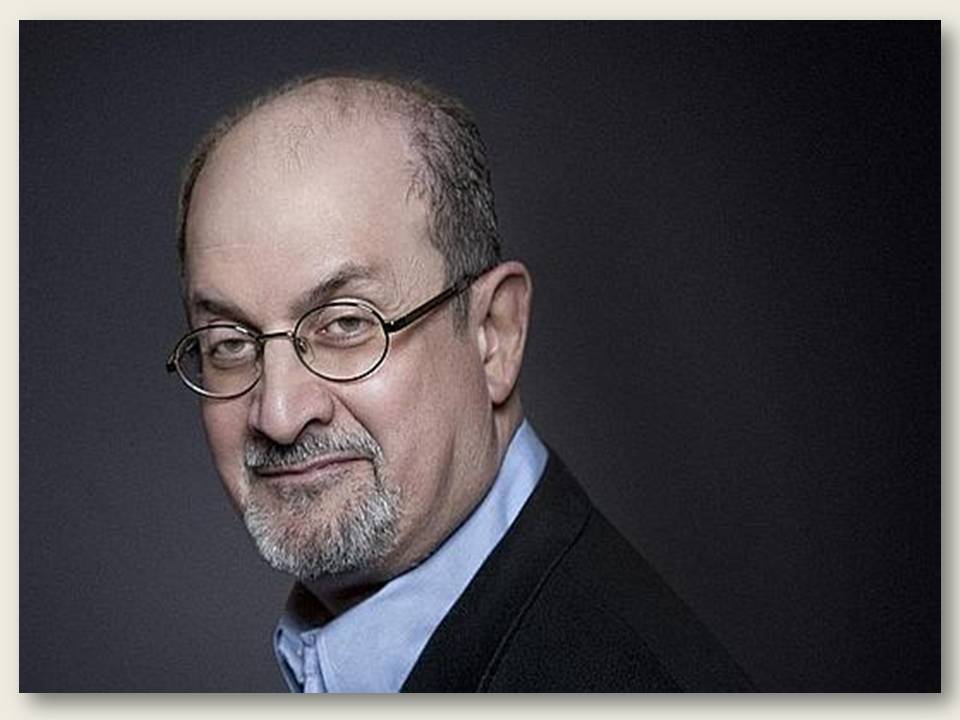

– Salman Rushdie.

Con razón los guardaespaldas en la puerta. Floralicia entra en pánico.

– ¡Él tiene una condena a muerte de Jomeini, le van a poner una bomba al restaurante, vámonos! -No -le dije-. De ninguna manera. Hay que ser solidarios con la literatura (con una ligera sonrisa, claro está), hay que ser solidarios con un escritor como Salman Rushdie.

Alzamos nuestra copa, él más allá alzó la suya y todos cenamos afortunadamente en santa paz.

“Soy un hombre muerto”, es la autobiografía que recientemente publica Salman Rushdie. Leo una reseña en la página de libros del diario madrileño ABC:

“Joseph Anton” (Random House Mondadori) es una absorbente autobiografía de Salman Rushdie, que desgarra todo corazón. Un ser humano se ve obligado a vivir en la clandestinidad, escondido como un perro rabioso, proscrito como un jinete del apocalipsis, con un nombre nuevo, una vida nueva, unos compañeros de viaje nuevos.

Aquel San Valentín, el mundo explotaba alrededor de Rushdie. Sonó el teléfono y al otro lado la periodista le informaba que su antigua vida había terminado, que su existencia más oscura estaba a punto de comenzar. “¿Cómo siente, -le preguntó la periodista-, saber que le han condenado a muerte por el ayatolá Jomeini?”. Londres amanecía soleado ese día febril y loco de febrero. El mundo comenzaba a volverse esquizofrénico y el sol londinense tornó en grisáceo: “No se siente bien”. Esto es lo que pensaba: “soy un hombre muerto”.

Rushdie se preguntó cuántos días le quedaban, y adivinó que la respuesta era probablemente un número de un solo dígito. Colgó el teléfono y bajó corriendo las escaleras de su cuarto de trabajo, en la parte superior de la casa adosada estrecho Islington donde vivía. Las ventanas de la sala de estar tenían contraventanas de madera y, de modo absurdo, las cerró. Y tras ello, la puerta.

Al autor de los “Versos satánicos”, Salman Rushdie, su esposa, la novelista estadounidense Marianne Wiggins le había comunicado cinco días antes que era infeliz en su matrimonio, que ella no se sentía bien en torno a él nunca más. Un año después de casarse, él también, ya sabía que todo había sido un error. Ella le miraba, mientras él se movía nerviosamente alrededor de la casa. Comprobó las cortinas, las ventanas, volvió a revisar las puertas. Era como si una corriente eléctrica hubiera invadido su cuerpo. Ella no sabía nada, y él, Salman, tuvo que explicarle todo lo que ocurría. Comenzaron a hablar sobre lo que tenían que hacer. Ella usó la palabra “nosotros”. Fue un acto de coraje.

Al autor de los “Versos satánicos”, Salman Rushdie, su esposa, la novelista estadounidense Marianne Wiggins le había comunicado cinco días antes que era infeliz en su matrimonio, que ella no se sentía bien en torno a él nunca más. Un año después de casarse, él también, ya sabía que todo había sido un error. Ella le miraba, mientras él se movía nerviosamente alrededor de la casa. Comprobó las cortinas, las ventanas, volvió a revisar las puertas. Era como si una corriente eléctrica hubiera invadido su cuerpo. Ella no sabía nada, y él, Salman, tuvo que explicarle todo lo que ocurría. Comenzaron a hablar sobre lo que tenían que hacer. Ella usó la palabra “nosotros”. Fue un acto de coraje.

Recordarán: hay una blasfemia, para el talibán Jomeini, contra el profeta Mahoma en una novela sencillamente apasionante, maravillosa, como lo es “Los versos satánicos” y eso le valió la condena a Salman Rushdie. Pero han pasado los años, Rushdie se divorció. Aquella joven de tez aceitunada con la que Floralicia y yo, le encontramos en aquel restaurante en Nueva York, resultó ser una muy bella modelo de ascendencia india con la que terminaría desposándose. Se estableció definitivamente en Nueva York y para estos tiempos que corren, ya anda con más libertad por la calle.

La nota del diario ABC, dice:

Tuvo que cambiar de indentidad y de nombre. La policía que escogiera un nombre nuevo. Él se había pasado su vida mencionando personajes de ficción. Ahora, él se había transformado en otro personaje de ficción también. “Conrad Chéjov” no habría funcionado. Pero “Joseph Anton” sí era alguien que pudiera existir. Que ahora sí existe. Conrad, el creador de vagabundos, de navegantes en el corazón de las tinieblas, de agentes secretos en un mundo de asesinos y bombas. Y Chéjov, el maestro de la soledad y la melancolía, de la belleza de un mundo viejo destruido. Serían desde entonces sus padrinos literarios, el alma al que aferrarse como un náufrago: “Tengo que vivir hasta que me muera”.- Es el precepto de Josehp Anton. “Joseph” por Conrad- y “Anton” por Chéjov. Después de “Los versos satánicos”, vinieron otras cuantas novelas, todas tan extraordinarias como las anteriores. Por ahora, la autobiografía.